Иосиф Бродский. Назидание

Дата: 16.04.2018 в 22:24

Рубрика : Книги

Метки : античность, Бродский, империя, классицизм, Крым, поэзия, Рим, Рождество, Российская Империя, Россия, русская культура, русская литература, русские, Христианство, цивилизация

Комментарии : Один

Иосиф Бродский. Назидание. СП «СМАРТ», 1990

Впервые я познакомился с поэзией Бродского в 1989 году. Я это помню точно, поскольку это был единственный год, когда на волне подписной вакханалии, я выписывал журнал «Знамя». В № 4 появилась небольшая подборка Бродского. Кажется из цикла «Часть речи». Почти ничего больше я тогда о Бродском не знал, за вычетом упоминаний в «Воспоминаниях об Анне Ахматовой» Анатолия Наймана, да периодических восхвалений на «БиБиСи» и радио «Свобода». Но достаточно было стихов — одно стихотворение меня пленило.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле

серых цинковых волн, всегда набегавших по две,

и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,

вьющийся между ними, как мокрый волос,

если вьется вообще. Облокотясь на локоть,

раковина ушная в них различит не рокот,

но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,

кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.

В этих плоских краях то и хранит от фальши

сердце, что скрыться негде и видно дальше.

Это только для звука пространство всегда помеха:

глаз не посетует на недостаток эха.

Я выучил его сразу, едва ли не с первого прочтения, и, честно говоря, с тех пор спорить со мной о Бродском бесполезно. Потому что если это не стихи, то что такое стихи? С другой стороны, этой встречей я был освобожден от излишней отягощенности восприятия – ссылка, советчина, антисоветчина, еврейство, нобелевская премия, всё прочее – были лишь необязательной рамкой для хороших стихов. Картину из рамки можно и вырезать, а в книгах репродукции картин так и вовсе помещают без рам.

Когда в 1990 году в соседнем с нами магазине «Филателия», бывшим еще чуть-чуть и книжным, появилась маленькая, напечатанная на чуть ли не туалетной бумаге книга календарного формата (её страницы переворачивались не вбок, а вверх) – я её сразу же приобрел. Это была первая книга Бродского, изданная в СССР.

Называлась она «Назидание» (по названию стихотворения 1985 года). Её обложку украшал портрет лица Бродского, почти лишенного каких-либо иных частей тела и даже, частично, самого себя. А сзади был помещен известный перестроечный плакат «Тунеядцу воздается должное». Заголовок советской газеты об осуждении Бродского и поэт во фраке получающий Нобелевскую премию. Я, честно говоря, долго после этого думал, что строки «обедал черт знает с кем во фраке» относится к этому событию и к шведскому королю, и лишь потом догадался посмотреть на дату.

Я прочёл всю книгу. Понравилось не всё. Понятно в 15 лет было еще меньше, чем понравилось. Но это, в каком-то смысле, и было интересно – это был умственный труд, требовавший интеллектуального напряжения. И если «всего Бродского» я не полюбил и никогда не полюблю так, как Пушкина или Мандельштама, то я точно его зауважал как Блока и не издевался над ним, как над Пастернаком, к коему питаю некоторую неприязнь (сознаюсь иррациональную и во многом несправедливую). Бродский был современником с довольно схожими со мной интеллектуальными интересами. Составленный мною список «100 книг» во многом был спровоцирован аналогичным списком, составленным Бродским для своих студентов.

В любом случае, эта книжка избавила меня от «бродскизма», как это называл мой одноклассник Кирилл Решетников. Оказавшись в среде московской гуманитарной интеллигенции и богемы я был знаком с Бродским самостоятельно и смотрел на него своими, а не их глазами. Мне никто не объяснял, что правильно у Бродского любить, а что неправильно, что «самое айайай», а что — «занудная галиматья». Эта самостоятельно приобретенная дружба избавила Бродского от выталкивания тогда, когда значительную часть навязанного московски-местечкового культурного багажа я из своего сознания вытолкнул. Мне до сих пор интересно разбирать стихи Бродского и я улыбаюсь, когда понимаю тот или иной его образ-намек.

К своему 75-летию в 2015 году Бродский подошел в интересном положении. После нескольких десятилетий обсасывания кумира либеральной интеллигенции, этому сборищу остались кости посмертной горести с привкусом Украины. Окончательное подтверждение авторства знаменитого стихотворения Бродского «На независимость Украины» бесповоротно превращает его в «ватника и колорада».

Бродский отчеканил основу современного русского подхода к украинскому вопросу. По-хулигански, без компромиссов, без попыток «не оскорбить». За два десятилетия до «никогда мы не будем братьями», парализовав их звонкими издевательствами над «брехней Тараса».

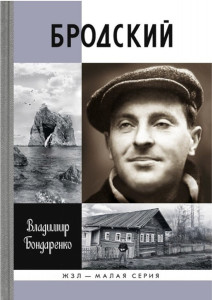

На фоне очевидной либеральной растерянности, на патриотическом фланге не зевают. Увлекательная книга Владимира Бондаренко «Иосиф Бродский. Русский поэт», вышедшая в серии «ЖЗЛ», дает возможность взглянуть на Бродского вне привычного дискурса. Можно упрекнуть Владимира Бондаренко в проглядывающем кое-где стремлении натянуть сову на глобус, но невозможно его за это осудить. Иногда сову следует натягивать на глобус хотя бы для того, чтобы полюбоваться как разные неприятные персонажи, встав в раскорячку, пытаются птичку с этого глобуса стащить.

Нарисованный «русский Бродский» получается довольно привлекательным. Сын морского офицера, мечтающий служить подводником. Крещение в годы войны в эвакуационном Череповце стараниями русской няни. Ссылка в архангельскую деревню, затянись которая чуть подольше, вырви она Бродского чуть надежней из его обычного диссидентствующего окружения, глядишь перековала его в почвенника. Восторженное стихотворение о русских людях и русском языке «Народ», которое Ахматова мечтала услышать перед смертью.

Нарисованный «русский Бродский» получается довольно привлекательным. Сын морского офицера, мечтающий служить подводником. Крещение в годы войны в эвакуационном Череповце стараниями русской няни. Ссылка в архангельскую деревню, затянись которая чуть подольше, вырви она Бродского чуть надежней из его обычного диссидентствующего окружения, глядишь перековала его в почвенника. Восторженное стихотворение о русских людях и русском языке «Народ», которое Ахматова мечтала услышать перед смертью.

Письмо к Брежневу перед отъездом: «Я принадлежу к русской культуре, чувствую себя её частицей и никакая перемена места пребывания не может повлиять на конечный исход всего этого» — это пишет великий русский поэт генсеку антирусской многонационалии. Фото первых лет эмиграции с православным крестиком на шее. Крестик как своеобразное знамя отречения от Израиля, от попыток вписать Бродского в израильский и иудейский контекст.

Агрессивная неполиткорректность в годы американской карьеры, дошедшая до обвинений в расизме (тогда еще сравнительно безопасных). Жесткая полемика с русофобом Миланом Кундерой, вещавшим об имперской агрессии исходящей от Достоевского. И неприятие Украины как бегства из русской культуры и языка в вымышленную (как полемично подчеркивал Бродский) «Центральную Европу» — как своеобразный финал этого преждевременно прервавшегося боя за русскую культуру и русскую поэзию.

Перед человеком, чей род идет из Брод в Галиции, раз за разом вставал выбор – какую цивилизационную идентичность он рассматривает как свою – Русскую, Имперскую, или же Центральноевропейскую, специфично заточенную против русских, от рафинированности Чехии, через угрюмую русофобию Польши и Литвы, и до примитивности украинства. Бродский не раз и не два расшаркивался перед окружавшими его литовцами и поляками, пытавшимися всосать его в центральноевропейство. И, раз за разом, он отвергает этот выбор.

Еще в «Литовском дивертисменте», воображая себя местечковым евреем, он видит лишь две возможности – пасть в Галиции за Русскую Империю или уехать в Американскую. В 1985 году он отвечает Милану Кундере на его нападки на Достоевского как выразителя русского коммунистического империализма под маской любви и братства удушающего «малые нации». Бродский возражает, что на русский «Капитал» был переведен с немецкого и нигде коммунистические идеи не встретили такого отпора, как в глубине русской культуры, у того же Достоевского в «Бесах». Россия сопротивлялась коммунизму десятилетиями, Чехия сдалась сразу, а потом оформила себя в пострадавшие.

«Видя «русский» танк на улице, есть все основания задуматься о Дидро» — насколько возможно толсто намекает Бродский на то, что именно европейский радикализм вытолкнул в Россию свои проблемы. «Большинство романов Достоевского являются, по сути, развязками событий, начало которых имело место вне России, на Западе. Именно с Запада возвращается душевнобольным князь Мышкин; именно там поднабрался своих атеистических идей Иван Карамазов; для Верховенского-младшего Запад был и источником его политического радикализма, и укрытием для его конспиративной деятельности».

Бродский довольно скрытен и лицемерен. Он отвечает Кундере (которого, по совести, считает «чешским быдлом») в западной политкорректной логике. Но из этого пассажа видно, что он отлично осознает всю проблематичность русского западничества, сформулированную славянофилами, включая и Достоевского. А истеричная претензия центральноевропейцев на представление европейских ценностей безошибочно вскрывается им как спекуляция – желание получать дивиденды и с Востока, России, «за вину», и с Запада – «за предательство». Слишком напоминает поведение одной квази-центральноевропейской державы.

В общем, сколько бы не хохмили хохмачи, переделывая неизвестной степени достоверности анекдот Довлатова, что если сегодня Евтушенко выступает против киевской хунты, то значит Бродский бы выступил «за», — совершенно очевидно, что принципиальное неприятие Бродским дезертирства из русской культуры в «Центральную Европу» делали для него возможной только одну позицию.

Кто для нас Бродский сегодня? Еврейский мальчик из Ленинграда, который воспользовался удачной конъюнктурой (покровительство Ахматовой, конфликт с КГБ), чтобы добиться немыслимого успеха – стать маститым еврейским поэтом из Бруклина, получившим аж любовь Сьюзан Зонтаг и Нобелевскую премию в придачу? Или христианский русский поэт, патриот, государственник, имперец, едва не ставший почвенником и лишь в силу невыносимого дебилизма самоистлевающей советской власти не превратившийся в русского Вергилия, главного поэта Империи?

История Бродского – это история о Большом Наследстве. Бродский часто себя называл пасынком русской культуры. Но, на самом деле, ему выпала судьба оказаться единственным наследником огромного особняка великой поэтической традиции – от Кантемира, Ломоносова, Державина – до Блока, Гумилева и Мандельштама. Еврейский мальчик с улицы был подобран Ахматовой, сыгравшей (с несомненно большим успехом) роль вдовы Дуглас пытавшейся воспитать Гека Финна.

Вдова, последняя в роду, берет мальчика в большой дом, где давно уже живет одна – кого-то увели и расстреляли, кого-то сгноили в лагерях, кто-то повесился, кто-то застрелился, кто-то переехал на сельскую дачу, именуя её приютом изгнанника. В доме много старинной мебели, вещей, рухляди, много пыльных книг, напечатанных таинственными старыми шрифтами.

Снаружи бегает какая-то шпана, распевая то «Любовь не вздохи на скамейке», то «Мы – Гойи!». Шпана может быть сто раз талантлива, но воспитание – это воспитание, его не заменишь комсомольской линейкой. Внутри суетятся еще другие мальчики, которых вдова тоже охотно опекает, хотя над всем этим висит зловещая тайна про её собственного сына, гениального, но иначе, чем в этом доме принято, полузабытого в тюрьме и отставленного от Дома.

Из всех, кто был снаружи и внутри, только Бродскому наследство Дома оказалось действительно по плечи, на которые он принял груз Большой Традиции. Он читает старые книги, донашивает старые вещи. Нравится кому-то или нет, – Бродский оказался единственным законным наследником. Редкий случай – он не назначает сам себя, а получает наследство из рук Ахматовой, имевшей полное право его оставить как последняя в роду. Эта свобода Бродского от самозванства спасает его от множества упреков, которые иначе были бы непременно высказаны.

Законные наследники, впрочем, редко кому нравятся. И напряженные попытки советской власти выпихнуть Бродского для того, чтобы освободить место в Доме для своего новиопского зверинца, — лишнее подтверждение уместности этого сюжета в духе Агаты Кристи. Попытки разделить наследство между приятелями, распространить его то ли на определенный кружок, то ли на целый этно-культурно-психологический ансамбль, — характерны ничуть не менее.

Бродский остался наедине с этой великой традицией. Были талантливые поэты вне этой традиции, как Твардовский или Тарковский. Были представители другой традиции – кольцовской, как гениальный Рубцов, чьи стихи, впрочем, зачастую рифмуются со стихами Бродского, особенно периода Наринской. Но в меру Дому Бродский оказался один. Он отважился (или имел нахальство) этой традиции соответствовать и исполнять свой долг. Мы очень многое не поймем в Бродском, если не будем рассматривать его стихи только как вдохновение поэта, вне логики долга наследника.

Умирает Маршал Жуков. Как бы он кому не был антипатичен – он очередной в плеяде великих, после Суворова и Кутузова. И в его честь обязан быть написан «Снигирь». Кто может сделать это кроме наследника Традиции? И Бродский пишет:

К правому делу Жуков десницы

Больше уже не приложит в бою.

Спи! У истории русской страницы

Хватит для тех, кто в пехотном строю

Смело входили в чужие столицы,

Но возвращались в страхе в свою».

Считать это стихотворение каким-то укором Жукову, какой-то антисоветчиной, унижением солдат, возвращавшихся в страхе в свою столицу, можно только от совсем малого ума, считающего, к примеру, что «кляча» в державинском «Снигире» уничижает Суворова. Нет, перед нами полноценная «военна песнь» державинского наследника.

Впрочем, мог бы Бродский поступить иначе? Он лично был обязан Жукову жизнью. Если бы тот не отстоял город, то судьба ленинградских евреев, включая годовалого мальчика, названного в честь Вождя Народов, сложилась бы аналогично судьбе киевских евреев в Бабьем Яру. Об этом я всегда напоминаю тем, кому нравятся разговоры о «спасении миллионов жизней» в случае сдачи Ленинграда. «Мысленный эксперимент. Сдали Ленинград? Только что вы убили своего любимого Бродского!».

То же и с «независимостью Украины». Чутким ухом наследника Бродский слышит здесь тот самый вызов, который побудил Пушкина написать «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину».

Еще ли северная слава

Пустая притча, лживый сон?

Скажите: скоро ль нам Варшава

Предпишет гордый свой закон?

Обстоятельства, в 1991-94, конечно, мало располагающие к пушкинской воинственности. Но что остается русскому человеку в бессилии выученном за ХХ век? Уж конечно завещанное Ахматовой великолепное презренье, отливающееся в «орлы, казаки, гетманы, вертухаи!».

Исполнение наследственного долга давалось Бродскому непросто. Тут и определенная культурная и психологическая среда, которая выкармливает внутреннего Шендеровича, время от времени опорожняющегося чем-то вроде пакостного «Представления». И тяжкий груз всего, что связано было с положение «русского западника», не говоря о «западническом западнике». Поддержка Ельцина, призывы к признанию Сербии агрессором в боснийском конфликте и вводу американских миротворцев. В своей функции международного либерального функционера Бродский был вполне чудовищен и, возможно, нам приходится радоваться, что Бог поставил в его жизни точку в 1996 году. Неизвестно чем бы руководствовался Бродский в дальнейшем – логикой своей поэзии или заботой о сохранении себя в западном истеблишменте. Нобелевская премия стоит дорого.

Но гораздо большие трудности создают отношения самого Бродского с русским языком и русским стихом. Бродский много и охотно, заимствуя метафоры у американского поэта Уистина Одена, говорит о том, что через него говорит Русский Язык. Однако отношения его с русским языком не так просты. Это очень точно заметил в своем разборе поэзии Бродского Александр Солженицын, рецензия которого вообще составляет ткань преткновения в бродсковедении – впервые кто-то обошелся с Бродским не как с небожителем, а как въедливый, очень внимательно читающий критик. Отзыв Солженицына принято истерически отвергать, ссылаясь на «зависть», «консерватизм», даже «антисемитизм», но на деле перед нами опыт внимательного чтения, скорого на похвалу за хорошее, но не прощающего Бродскому нечуткости к тому самому Языку.

К сказанному Солженицыным можно, впрочем, прибавить. В наибольшей степени конфликт Бродского с русской речью чувствуется в невыносимой аналитичности его языка. В поэзии Бродского безраздельно царствует синтаксис. Он пишет так, как будто нет ни русских флексий внутренних и внешних, нет ни суффиксов, ни префиксов. Бродский даже не пытается породить новых русских слов и выражений, не говоря уж о воскрешении старых. Он чеканит, порой, чудесные афоризмы: «неверье – слепота, но чаще свинство», «я заражен нормальным классицизмом». Но это новизна мыслей, а не слов.

Тут можно было бы увидеть тот самый нормальный классицизм, даже аттицизм, — нежелание пользоваться ничем, кроме утвержденного и академически канонизированного словаря. Но этому противоречит патологическое тяготение Бродского к жаргонизмам, мату, низкому штилю, порой неуместным и отвратительно засоряющим отличные стихи. Жаргон на то и жаргон, что возникает от неспособности справиться с языком. Это белый флаг поражения в поисках выразительности.

И то, как поэзия Бродского утыкана этими белыми флагами, свидетельствует — насколько непросто было ему справляться с огромным доставшимся по наследству хозяйством. Бродский постоянно как на рифы налетал на свои образовательные пробелы, которых не покрывала никакая автодидактика.

Человек с большими амбициями, Бродский не стеснялся казаться там, где он не был. Некий привкус самозванства в его претензиях интеллектуала, особенно высветившийся в англоязычных эссе, отмечался не раз. Джон Ле Карре буквально разгромил его попытку вывести феномен шпионской «Кембриджской пятерки» из особенностей английского университетского образования, о которых Бродский имел самое приблизительное представление.

В нем была какая-то удивительная смесь невероятной культурной проницательности большого интеллектуала и хватающая поверхностная самоуверенность образованца, причем скорее западного, нежели русского (и даже советского) образца.

Иногда его размышления чрезвычайно утонченны, как, к примеру, рассуждение о Церкви или искусстве — «Церковь для искусства это возможность метафизического рывка» или его замечание о важности для иконописи нимба, золото которого отражало свет свечей.

С другой стороны, от невежественных антивизантийских пассажей «Путешествия в Стамбул» хочется стыдливо закрыть лицо руками. Но вот формула оттуда же об «униформе головы, одержимой одной мыслью: резать… «рэжу» значит существую» — гениальна и невероятно своевременна.

Бродскому в целом присущ какой-то ярко выраженный антиориентализм, особенно неприязненный по отношению к исламскому миру. Центральную Азию он именует не иначе как «Чучмекистаном». В «Речи о пролитом молоке» (той самой, где пророческое «календарь Москвы заражен Кораном») на полном серьезе обсуждается вопрос – не следует ли белым, ради защиты своей жизни и её качества, вырезать цветных, и хоть Бродский приходит к суждению, что «нет», оно является не само собой разумеющимся. Проживи Бродский чуть подольше и его существование в мире политкорректности стало бы невыносимым.

В Бродском, безусловно, есть много интеллектуальной хлестаковщины, конъюнктурности, даже циркачества. Некоторые его тексты рассчитаны бьющий по нервам острый эффект. У него много общих мест и повторов. Скажем, все его женщины непременно кладут ноги на плечи и другой позы кажется просто не знают. При чтении подряд эта эротическая гимнастика начинает надоедать.

Но было нечто, что выводило Бродского из этой позы. Тот самый классицизм, античная тема, создавшая Бродскому особое место в русской поэтической традиции, обозначившая, что он больше чем приемыш последней в роду, что он действительный наследник.

Происхождение античных мотивов у Бродского довольно прозрачно – они были как бы посредником между крайне неприятной, непрерывно рыгающей советской действительностью 50-70-х, крайней примитивностью тогдашнего литературного и выразительного мира, и естественной тягой поэзии к возвышенному.

О России той эпохи не просто было писать как о России, не валясь на пол в шашлычной низкого штиля. Можно было, конечно, уйти в рощи березок или ратные подвиги Поля Куликова, но всё это, по большей части, лежало вне актуального для Бродского опыта. Хотя и впрямь — еще какое-то время в Норенской и мы, возможно, увидели бы Бродского, срастающегося с Рубцовым и Беловым.

Мир сформировавший Бродского был другим. Это был холодный и прекрасный мир имперского Петербурга. Мир александровского и николаевского ампира. Мир классицизма, гордо осуществленного в небывалом масштабе и роскоши среди балтийских болот. Мир эрмитажных статуй, киликов и гемм. В небольшой поэме «Вертумн» он встречает этого римского бога созревания плодов в Летнем Саду. Каждый петербуржец – априори антиковед средней классификации.

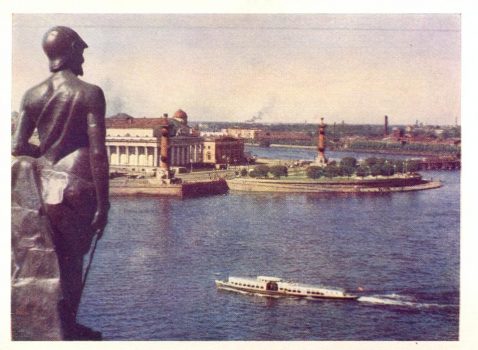

Детские впечатления Бродского связаны со стрелкой Васильевского острова, где в бывшем здании Биржи между ростральных колонн располагался Военно-морской музей, в котором работал его отец. Это место порождает одно из самых сильных эстетических переживаний на планете Земля. Это место — абсолют русской античности.

Разумеется, тут нельзя не вспомнить еще одного влюбленного в античность поэта – Мандельштама. Но для него античность – только один из поэтических игровых миров образованного европейца. В Риме Мандельштама трудно различить Рим Цезарей, Рим Пап и Рим Муссолини. Бродский погружается в реальную историческую античность по настоящему глубоко.

Античное было тем магнитом, на которое ловилось всё возвышенное, которое делало переносимой современность, не давало задохнуться в водке и матерке, не позволяло миру схлопнуться. Советский Союз метафоризированный через Римскую Империю становился хотя бы немного менее невыносимым. В конечном счете, античные тексты полны примеров безысходности, жестокости, несправедливости судьбы и невероятных превратностей.

Античность позволяет всему, чего коснется перо поэта, придать патину исторической, а то и метафизической подлинности. Вспомним еще раз посмертную оду Жукову:

Блеском маневра о Ганнибале

Напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

Как Велизарий или Помпей.

Этим уподоблением сразу отменяется уместность всех обывательских разговоров о «трупами завалили», «ползал на коленях перед тираном» и т.д. Можно подумать Ганнибал щадил своих солдат, или Велизарий не сгибался в три погибели перед Юстинианом, коего Прокопий выставляет тираном. Жуков облаченный в тогу античного героя разом оказывается вне этой огоньковской и резунистской пошлости.

Антикизированное большое пространство для Бродского – Империя. Нет большего невежества, чем считать его критиком Империи, насмешником над Империей, врагом или оппонентом имперскости.

Для Бродского Империя – пространственная данность, форма бытия, единственно мыслимая для поэта-классициста.

Поэт не может покинуть Империю, он может только сменить одну империю на другую, как сделал и сам Бродский, обозначивший как империю и США (и, увы, оказавшийся правым в самом худшем из смыслов).

Империя – это политическая интерпретация живого скульптурного космоса. Его образ Империи как торса удивительно близок к интерпретации Шпенглером античного космоса как идеального скульптурного тела. Империя – это торс, иной раз лишившийся головы и руки, превратившийся в музейную реликвию, но от того не менее прекрасный.

Империя для Бродского – это, неизменно, Рим. Его переживание античности, как и положено для человека укушенного ампиром, — это всецело римское переживание. Хотя сам себя в римском имперском космосе он мыслит скорее греком (своеобразная метафора положения еврея в русском имперском космосе). Отсюда иррациональное несправедливое неприятие Бродским Византии как замены, альтернативы, отмены Рима.

Античность, море и Понт для русского поэта в совокупности неизменно дают Крым. Крым — постоянный источник вдохновения для Бродского, он отдыхает в домах творчества, гостит на даче Томашевских в Гурзуфе. На той же даче Томашевских два дня в марте 1969 года проведет и Александр Солженицын, уговорив Ирину Медведеву Томашевскую начать писать «Стремя «Тихого Дона» (странно, что Лев Лосев в своем эссе «Солженицын и Бродский как соседи» не отметил этого удивительного вплоть до одной комнаты соседства). Есть снятое в 1971 г. севастопольское фото Бродского на фоне знаменитого памятника и боевого корабля, если вдуматься, неудивительное для сына моряка, влюбленного в Империю и море («Как вспомню Военно-морской музей, Андреевский флаг — голубой крест на белом полотнище… Лучшего флага на свете вообще нет!»).

Бродский – автор одного из самых сильных крымских текстов в русской литературы. Это имеет вполне естественное объяснение. Поэзия есть «сопряжение далековатых идей», взрывное возникновение новых смыслов при соприкосновении различных и зачастую несовместимых культурных рядов.

В этом смысле, Крым сам по себе сплошная поэма: конфликт гор и моря, конфликт Греции и Скифии, конфликт Византии и Генуи, русских солдат и крымских татар. Здесь мимо древних греческих стен может проходить современный крейсер, а начав прогулку в I веке нашей эры, ты заканчиваешь её в XXI. Крым производит поэзию как кислород, порождая смысловые взрывы почти независимо от твоей воли.

Разумеется для Бродского Крым становится водопадом идей, образов и текстов. Империя Бродского практически без остатка поселяется именно в Крыму. Именно Таврида – та «провинция у моря», где нужно жить, если выпало в Империи родиться. А весь цикл «Post aetatem nostram» это фантасмагория Империи в крымской топографии и с таврическим вкусом воздуха.

«Письма к римскому другу» — это письма из Крыма. Вопреки надписанию Марциалом, — насмешливая инверсия овидиевых писем с Понта. То, что для средиземноморской империи – жестокий крайний Север, то для северной Империи – благодатный юг: «И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться…».

Вспоминая «дом гетер под городскую нашу стену» и их «цену за которую любили», я неизменно задаюсь вопросом – читал ли где-то Бродский при милый казус из жизни Херсонеса, когда командование римского гарнизона и совет греческого полиса не поделили доходов от херсонесского лупанария и дело пришлось разбирать наместнику, располагавшемуся аж в Мезии (современной Болгарии).

Только полным отчуждением русской интеллигенции от Крыма в эпоху его украинизации я могу объяснить тот факт, что крымский текст «Писем» так редко считывается нашими современниками, полагающими, что речь идет о некотором воображаемом имперском пространстве на Средиземном Море. Между тем, Бродский исключительно локально конкретен, педантично задавая координаты, впрочем и без того очевидные его тогдашним читателям:

Понт шумит за черной изгородью пиний.

Чье-то судно с ветром борется у мыса.

На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

В Крыму Бродский нашел свою идеальную Империю – источник вдохновения, любования, истончения грустных мыслей. Честно не могу себе представить его сегодня выступающим за пребывание этого сколка империи в сальном гузне гетманов-вертухаев. Это было бы таким унижением всей поэзии Бродского от её дерзкого начала и до не менее дерзкого финала, что после этого пришлось бы говорить о поэтическом самоубийстве. Перед выбором которого провидение Бродского не поставило. Однако Бродский оставил ясные координаты – где бы он находился, руководствуясь логикой своего поэтического мира, а не конформизмом карьерных амбиций.

Развитое чувство долга перед русской поэтической традицией вряд ли бы позволило ему дезертировать тогда, когда отвратительное бегство из языка Пушкина в «сад Меттерниха» грозило бы превратить в развалины лучшее из пространств его Империи.

Вот мнение одного из его ближайших друзей — Евгения Рейна.

«Леонид Велехов: Я вспоминаю его стихи начала 60-х годов: «Слава богу, что я на земле без отчизны остался».

Евгений Рейн: Да, это его детские ранние стихи. Но он любил Россию очень. Он так переживал даже не распад Советского Союза, а распад России. Вот его стихи об Украине – это свидетельство того, что он переживал за наше славянское пространство. Он был патриот и одновременно космополит.

Леонид Велехов: Насчет стихов про Украину. Они как-то сегодня так звучат особенно…

Евгений Рейн: Да.

Леонид Велехов: Гипотетически предполагая и зная особенности его взглядов, несколько великодержавных, как бы он отреагировал на сегодняшние события?

Евгений Рейн: Он бы, безусловно, крайне приветствовал присоединение Крыма.

Леонид Велехов: Серьезно? Вы уверены?

Евгений Рейн: Абсолютно! Он любил Крым. Он постоянно ездил в Коктебель, в Ялту. «Крым должен быть русским», — он мне говорил.

Леонид Велехов: То есть эта тема и тогда его уже занимала?

Евгений Рейн: Да.

Леонид Велехов: И никакой контекст международной реакции на него не повлиял бы?

Евгений Рейн: Абсолютно! Он ненавидел либеральную мишпуху».

На протяжении всего юбилейного дня в 2015 году я читал излияния патриотов разных фракций о том, что Бродский – картавый интеллигентишко, русофоб, написавший, что «лучший вид на Москву, если сесть в немецкий бомбардировщик» и «типичным» примером творчество которого является стихотворение «Холуй трясется. Раб хохочет».

В этих отзывах концентрировались две, пожалуй, самые отвратительные мне вещи. Невежество и Воинствующее Невежество.

Невеждам было невдомек, что «Набросок» и «Представление» являются довольно редкими примерами стихов Бродского которые можно упрекнуть в русофобии и объявлять их «типичными» можно лишь от полной бессовестности или незнания. В общем творчестве поэта они не составляют и одного процента. И с тем же подходом можно упрекнуть Пушкина в строках «черт меня догадал родиться в России с умом и талантом».

О Бродском можно говорить что угодно, но утверждать, что он – еврей насильно впихнутый в русские гении – заведомая глупость. Пишущих стихи на русском языке лиц аналогичного происхождения было немало. Некоторые из них писали русофобские стихи гораздо смачнее, чем Бродский и эти стихи занимали в их контенте гораздо больше места – достаточно взять Наума Коржавина. Однако надуть гения из этой сочащейся ядом бездарности не получилось и не получится. Просто потому, что он плохо пишет стихи. И множество других эмигрантов внутренних и внешних имели гораздо более четкие и понятно излагаемые взгляды, но были бездарностями или остаются ими. Они не надувались, сколько бы не пытались их надувать.

И напротив, сложный, непонятный, кажущийся запутанным, неоднозначный Бродский, которого легко в пять минут перетолковать в русского патриотического поэта, как это блистательно сделал Владимир Бондаренко в книге для серии ЖЗЛ: «Иосиф Бродский. Русский поэт» (М., «Молодая Гвардия», 2015), оказался, несмотря на все эти качества, несносимым и невыносимым из русской поэзии, с самых её вершин. Просто потому, что он действительно хорошо пишет стихи и включен в большую русскую поэтическую традицию.

И напротив, сложный, непонятный, кажущийся запутанным, неоднозначный Бродский, которого легко в пять минут перетолковать в русского патриотического поэта, как это блистательно сделал Владимир Бондаренко в книге для серии ЖЗЛ: «Иосиф Бродский. Русский поэт» (М., «Молодая Гвардия», 2015), оказался, несмотря на все эти качества, несносимым и невыносимым из русской поэзии, с самых её вершин. Просто потому, что он действительно хорошо пишет стихи и включен в большую русскую поэтическую традицию.

Можно обсудить другой вопрос – почему из всех поэтов последнего полустолетия в эту традицию оказался включенным только Бродский? Почему никому из этнических русских это не удалось, несмотря на предпринимавшиеся попытки. Почему остался недораскрыт талант Николая Рубцова, хотя приложение силы патриотических критиков было немаленьким? Почему довольно эзотеричным поэтом остался Юрий Кузнецов?

Несомненно над этой дерусификацией русской поэзии «работали». И работали совместно советская власть, заведшая свой выводок новиопов, и либеральное сообщество, установившее своеобразную монополию на качество и интеллектуализм. С 1950-х годов был заложен образ – если интеллигентный, в очёчках и читает стихи, значит еврей. Вспомним Соню Гурвич из «А зори здесь тихие».

Совместными усилиями советской власти и антисоветской антивласти пестовался нишевый образ русского как простоватого и грубоватого, умного только природным умом человека, который «академиев не кончал». В «русские поэты» (писатели тоже, но поэты особенно), брались либо примитивные виршеплеты за советскую власть «от сохи», либо авторы в жанре «разлюли малина». Русскому имиджевые очки не полагались.

Среди самих русских поэтов, за такое положение отчасти ответствен Сергей Есенин и еще более — Александр Твардовский со своим «Теркиным». Он мастерски создал эпос, который казался совершенно простосердечным, понятным, свободным от всякой интеллектуальности и зауми, заменяющим богатство культурных ассоциаций подлинностью эмоции. Он выжал максимум того, что можно было выжать из рабоче-крестьянского подхода к поэзии. При этом простота Твардовского, конечно, чрезвычайно технологически сложна, но заметить это требует напряженного усилия. Поскольку его стихи при этом были действительно очень русскими по духу, то они в рамках советской системы установили как бы эталон русскости. Похоже на Твардовского – значит русское. Заумь – значит это уже к евреям.

Даже поэзия малых народов и то подавалась как более интеллектуальная, чем русская лапотность. Хотя бы потому, что тут гордо значилось «перевод с…» и вот уже полуграмотный джигит, за которого стихи ваяет Семен Липкин, оказывается интеллектуалом и мудрецом.

Уложить в своё сознание то, что интеллектуальная поэзия Николая Заболоцкого – это стихи русского и по рождению, и по духу, и по поэтическому строю было вообще невозможно. Не случайно, наверное, вусмерть перепуганный Заболоцкий под старость решил притвориться Пастернаком. И, наверное поэтому, они были просто вытеснены на периферию поэтического сознания. С Анной Ахматовой получилось еще проще – «Постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» она была «произведена в евреи», печатью гонимости как бы вычеркнута из русской струи в поэзии, превратилась в литературную диссидентку.

Другими словами, ситуация, когда сильная интеллектуальная поэзия сосредоточилась в лице одного Бродского и среди современников ему равного по таланту и литературной эффективности не нашлось – это, конечно, совместное достижение советской и антисоветской власти, а не вина самого Бродского, который просто хотел писать стихи и делать это хорошо. Он ощущал, как я уже сказал, некоторую нелепость своего «картавого рокота» в продолжении русской поэтической традиции. Но других не было и Бродский, сколько мог, двигал русскую, именно русскую поэзию дальше.

Но гораздо хуже Воинствующее Невежество, то есть упрек Бродскому в сложности, запутанности, непонятности его поэзии. Если упрек Бродскому в том, что он не-русский поэт – ошибка фактическая, то заявления о том, что поэзия должна быть «простой и понятной народу, вот как у Пушкина» – это ошибка стратегическая и принципиальная.

Во-первых, поэзия Пушкина не слишком-то понятна. Её мнимая понятность объясняется её хрестоматийностью. Но если устроить любителю простоты допрос с пристрастием о Пушкине, то окажется, что он провалится не то что на «Евгении Онегине», но даже на «Капитанской дочке».

Во-вторых поэзия Бродского, при внимательном и вдумчивом чтении в целом довольно прозрачна и дает богатую пищу для ума. В каких-то моментах Бродский гораздо проще и яснее Пушкина. Каковы бы, к примеру, не были отношения Бродского с Богом, Христианством и собственным крещением, стихотворение «Сретение» – гораздо более ясное по исповеданию и догматической точности, чем большинство христианских стихотворений Пушкина.

Ну и, наконец, главная ложь всей этой риторики о «скучных головных стихах» – в самом отрицании необходимости для русского читателя сложного интеллектуального измерения, богатой классическими аллюзиями поэзии, эксперимента в области формы и содержания, наконец – банального «Воздержания от глупости», которое не всегда удавалось даже Бродскому, но совсем не практиковалось большинством его современников, особенно советских полуофициозных.

Поэзия вообще должна, время от времени, усложняться, потому что версифицировать просто выучивается слишком большое количество дураков, успешно освоивших кто онегинскую строфу, кто некрасовскую, кто маяковскую лесенку. Разумеется, писать как Бродский, с амбежеманами, графоманы тоже научились сразу. Но они создают в этом случае что-то настолько уныло нечитабельное, настолько блеклое и провальное, что, в известном смысле, Бродский создал заповедник для графоманов, откуда они пусть не вылезают подольше. Он сам владеет своей формой и его читать интересно, — дурак косящий под Бродского усыпляет с первой строчки.

Другими словами, поэзия Бродского нужна русскому народу именно своей сложностью, утонченностью, абстрактностью, нелинейностью, запутанностью образов и богатством культурных реминисценций. Хотя соскакивания к «внутреннему Шендеровичу», примитивным матюкам и прочие родовые признаки диссидентской кухни, должны быть как можно скорее забыты.

Но, так или иначе, воссоединение Бродского с Россией в 2015 году имеет на культурном фланге не меньшее значение, чем воссоединение Крыма на фланге геополитическом. Со временем мы поймем это, особенно если сумеем отразить неизбежную «АТО».

КРАТКИЙ СУБЪЕКТИВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОЭЗИИ БРОДСКОГО

Люди молодого поколения или те, кто вырос за пределом довольно узких интеллигентских культурных кругов, не знают Бродского совсем или знают весьма поверхностно. Бродский очень широко популярен, но в очень узких кругах, что еще увеличивается известной эзотеричностью его стиля. Запоминаются, зачастую, не его лучшие, а его пошлейшие и примитивнейшие вещи.

Поэтому я рискнул составить небольшой и не полный путеводитель по поэзии Бродского для начинающих. Изысканный ценитель Бродского ничего в нем не найдет и скорее всего проклянет составителя как невежду. Но я ведь и сам могу считать себя в отношении Бродского неофитом.

Году в 1991-м я твердо знал, что, чтобы прослыть в моей тогдашней среде культурным человеком, нужно читать Бродского и знать его наизусть. На иностранных голосах Бродским жужжали непрерывно. Из телевизора лезли хари, «инсценирующие» похабное «Представление».

Признаться, настоящий Бродский оказался гораздо менее отвратительным автором, чем тот образ, который сложился из моих контекстных ожиданий. Нас с ним роднила общая любовь к античности и превалирование интеллекта над эмоцией, у Бродского, впрочем, выраженное сильнее. В нем было много от моего любимого Мандельштама (и это было отнюдь не еврейство). Так или иначе я запомнил Бродского на манер Шамфора — как россыпь удачных афоризмов, скрепленных разного качества соединительной тканью.

Уже в зрелом возрасте поэзия сама начинает реконструироваться в тебе почти что ниоткуда — по мере переживания сходного опыта. И я обнаружил, что знаю Бродского лучше, чем мне казалось в юности. Некогда окислившиеся афоризмы внезапно восстановились в тексты. И это обзор, преимущественно, таких восстанавливающихся в памяти текстов, оставляющий за порогом множество других, особенно эмигрантского периода.

Литературоведческая ценность этого, повторюсь еще раз, нулевая, если не отрицательная. Но как набор рекламных слоганов для ознакомления с Бродским, может пригодиться.

Лучший образец тех стихотворений, которые принесли славу раннему Бродскому, находившемуся под влиянием поэзии Бориса Слуцкого. Безудержная, напористая, немного высокомерная версифицирующая романтика: «Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета». Продолжая писать так, Бродский мог бы попасть на вечер поэзии, показанный Хуциевым в «Заставе Ильича». Это, право же, было не хуже, чем «комиссары в пыльных шлемах».

Бродский обошелся со своим еврейским происхождением очень по-еврейски. Он на нем въехал в литературу, приобрел еще тинейджером популярность в городской интеллигентной тусовке и более о нем в стихах практически не вспоминал.

«Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Самые известные стихи Бродского по понятным причинам нелюбимые самим Бродским. Он попал в ловушку неосторожно данного обещания и всю жизнь после эмиграции и посмертно был упрекаем за отказ от него. На деле перед нами один из последних всхлипов Бродского-романтика.

За превращенные С. Сургановой в песню строчки «Слава Богу, что я на земле без Отчизны остался» это стихотворение чрезвычайно любят интеллигентные космополиты, не замечая, что оно написано в 1962 году, за десять лет до эмиграции. И речь в полном стихотворении, из которого вырезана песня, идет о посещении рабочих окраин Ленинграда, а само оно представляет реминисценцию пушкинского «Вновь я посетил». Окраины превратились в новостройки спальных районов и разыгрывающий из себя отягощенного воспоминаниями старика юный поэт убеждается в том, что жизнь переменилась и его прежняя малая Родина уставленная хрущобами и фонарями, теперь уже не похожа на окраину его воспоминаний.

«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам…». 1962.

Бродский – редкий из русских поэтов, обративших внимание на то, что Россия – это не равнина, а холмина. Формула «еловая готика русских равнин» шедевральна.

Ощущение бесприютного петербуржца от новогодней Москвы эпохи «карнавальных ночей». Стихотворение заканчивается красивой формулой надежды на перемены судьбы к лучшему: «Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево».

Большая элегия Джону Донну. 1963.

Манифестация литературного англоманства Бродского покоренного гениальной поэзией Донна, выдержана, однако в русской традиции колыбельной, достигшей вершины у Заболоцкого («Спит растение картошка, засыпай, скорей, и ты»). Очень длинный и суховатый каталог предметов, которые спят, охватывающий всю Англию. Не спит только душа Донна, с которой идет разговор о рае и аде, о судьбе поэта. Первый большой образец религиозной поэзии Бродского.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Звезда светила ярко с небосвода.

Холодный ветер снег в сугроб сгребал.

Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Дым шел свечой. Огонь вился крючком.

И тени становились то короче,

то вдруг длинней. Никто не знал кругом,

что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Крутые своды ясли окружали.

Кружился снег. Клубился белый пар.

Лежал младенец, и дары лежали.

Одно из первых рождественских стихотворений Бродского, которые он неизменно писал на протяжении большей части жизни. С 1987 Рождественские стихи становятся у Бродского ежегодными, символизируя его нерасторжимую связь с христианской культурой. Стихотворение поражает своей удивительной простотой. По сути это словесный «вертеп» или даже простенькая икона. Рассуждая в своем фильме-интервью об отношениях Церкви и искусства, Бродский отметает обычные модернистские жалобы на то, что Церковь принуждала художников писать картины на одни и те же сюжеты. Как бы в доказательство того, что канон не сковывает истинного искусства, он в течение всей жизни возвращается к своей словесной иконописи на рождественский сюжет.

Стихотворение периода ссылки в Норинской (Архангельская область), редкая попытка работы в русских фольклорных формах. Своеобразная манифестация отказа от вхождения в этническую русскость, несмотря на всю её красоту, поскольку она заперта в советские деградирующие формы: «всем хорош монастырь, да с лица — пустырь, и отец игумен, как есть, безумен».

Еще одно «ссылочное» стихотворение. Удивительный гимн северной русской природе, просьба о защите от травли, от навязчивых людей, от «двухствольных очей». Многие (включая Солженицына) высказывают отчасти жестокое предположение, что если бы Бродский провел на Севере подольше, это пошло бы ему на пользу, его восприятие России и чувство земли стало бы гораздо глубже – жилось ему там и в самом деле неплохо, скорее «в деревне», нежели в ссылке и период этот был невероятно творчески продуктивен.

«В деревне Бог живет не по углам…». 1964.

Один из шедевров Бродского – описание Бога как живой и действующей в деревенском быте силы, смягченное иронией про «атеиста», каковым Бродский не был никогда и никак. Критик может упрекнуть Бродского в «пантеизме» и будет неправ. Это, конечно же, не пантеизм, а панентеизм – ог действительно проникает всё в мире, но не растворяется в нем и остается трансцендентен.

Довольно унылое и скучное стихотворение, оставляющее ощущение вибрирующей пустоты, однако знаменует окончательный переход к «классицизму» – Полидевк, Эвтерпа и т.д. противостоят природе, лесу, полю, обозначая полный разрыв с ранним романтизмом.

Стихи на смерть Т.С. Элиота. 1965.

Проникнутые несколько преувеличенным пафосом, если учесть, что Элиот умер в 76 лет, заупокойные стихи выступают как еще одна эстетическая декларация Бродского. Элиот представлял собой сочетание модернизма в поэзии и католицизма в исповедании, будучи тем самым христианским консервативным модернистом. Это очень похоже на то, какую эстетическую позицию пытался отстаивать сам Бродский.

Типичный случай хулиганских стихов Бродского, своеобразного поэтического цирка для развлечения читателей и самих себя – словесная эквилибристика, дурашливые афоризмы, немецкая абракадабра и т.д. «Я есть антифашист и антифауст», «Искусство есть искусство есть искусство», «Поэмой больше, человеком — ницше». Одна мысль, впрочем, заслуживает внимания: «Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться».

Начинается со знаменитых строк «Я заражен нормальным классицизмом». Весьма саркастические, если не сказать грубые стихи, обращенные, как утверждается, к Белле Ахмадуллиной, поэтессе евтушенковского круга. По намеку в конце стихотворения её связала с Бродским мимолетная интрижка, которая была немедленно вставлена в «счет», как и её алкоголизм («по ведомству акцизному служа», «мешает Бахус»). Позднее Бродский посвятит Ахмадуллиной доброжелательно-насмешливое предисловие к переводу её стихов на английский с невероятно язвительным обозначением Ахмадуллиной как представителя «лермонтовско-пастернаковской традиции» в русской поэзии.

Помимо формальной декларации своего классицизма и литературного разрыва «евтушенковским» поколением эстрадных поэтов, это стихотворение показывает технологические причины использования Бродским анжамбемана — «разрыва строки», каковой расширяет круг возможных рифм. В данном случае головокружительная шестизначная рифма: «пирожник-чернокнижник-грешник-треножник-ближних-внешних».

Сапожник строит сапоги. Пирожник

сооружает крендель. Чернокнижник

листает толстый фолиант. А грешник

усугубляет, что ни день, грехи.

Влекут дельфины по волнам треножник,

и Аполлон обозревает ближних —

в конечном счете, безгранично внешних.

Шумят леса, и небеса глухи.

Пророчество. 1965.

Стихи, обращенные к любви всей жизни поэта – Марианне Басмановой, сперва изменившей Бродскому с одним из его друзей, а затем и вовсе ушедшей будучи беременной. Значительная часть поэзии Бродского обращена к М.Б. и содержит всё — от восторгов до матерных оскорблений. Стихотворение представляет собой пример самосбывающегося пророчества: «И если мы произведем дитя, то назовем его Андреем или Анной». Басманова назвала сына от Бродского Андреем. Бродский дочь от Марии Соццани – Анной Марией Александрой.

Народ.1965.

Невероятное по силе прославление русского народа, которое могло возникнуть только после опыта постоянного соприкосновения с ним в деревне. «Припадаю к народу. Припадаю к великой реке. Пью великую речь, растворяюсь в её языке. Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас».

Обычно либеральные авторы пытаются представить дело так, что Бродский хотел написать стихотворение, которое понравится официозу. Но это натянутая версия: в начале 1965 в официозе еще не существовало запроса на русский национализм – не важно этнический или лингвистический. Манифест «официального почвенничества» в «Молодой гвардии» — «Берегите святыню нашу», подписанный художником Кориным скульптором Конёнковым, и писателем Леоновым и был опубликован в том самом мае 1965, когда Бродский уже написал и читал это стихотворение. Оно, конечно, было бы в струю этому движению, породившему ВООПИК, но, очевидно, слишком радикально для властей.

«Народ» начинается со строк, которые, если вдуматься в них внимательней, покажутся скорее антисоветскими: «Мой народ, не склонивший своей головы, мой народ, сохранивший повадку травы: в смертный час зажимающий зёрна в горсти, сохранивший способность на северном камне расти». Что речь идет именно о русском народе, а не о еврейском, видно из четкого противопоставления строкам из «Еврейского кладбища»: «никогда не сеяли хлеба».

Мой народ, не склонивший своей головы,

Мой народ, сохранивший повадку травы:

В смертный час зажимающий зерна в горсти,

Сохранивший способность на северном камне расти.Мой народ, терпеливый и добрый народ,

Пьющий, песни орущий, вперед

Устремленный, встающий – огромен и прост –

Выше звезд: в человеческий рост!Мой народ, возвышающий лучших сынов,

Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,

Хоронящий в себе свои муки и твердый в бою,

Говорящий бесстрашно великую правду свою.Мой народ, не просивший даров у небес,

Мой народ, ни минуты ни мыслящий без

Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,

И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.Мой народ! Да я счастлив уж тем, что твой сын!

Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.

Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.

Но услышишь ее, если искренней будет она.Не обманешь народ. Доброта – не доверчивость. Рот,

Говорящий неправду, ладонью закроет народ,

И такого на свете нигде не найти языка,

Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.Путь певца – это Родиной выбранный путь,

И, куда ни взгляни, можно только к народу свернуть,

Раствориться, как капля, в бессчетных людских голосах,

Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.Пусть возносит народ – а других я не знаю судей,

Словно высохший куст – самомненье отдельных людей.

Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,

Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.

Пью великую речь, растворяюсь в его языке.

Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз

Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.1965.

Для русской поэтической традиции эти стихи чуть слишком риторичны, в них есть нечто восточное, для Бродского чуть слишком неироничны, точнее здесь есть слишком многоуровневая ирония, сделанная совершенно нетипичным для Бродского способом — он берет популярные клише советского народолюбивого дискурса и прилагает их в собственном смысле, как если бы между ним и народом не было монополизировавшей право выступать от имени народа советской власти.

Эти стихи безоговорочно понравились Ахматовой (которая сама была способна к чистому пафосу «Мужества»): «Мне он прочёл «Гимн народу». Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи…». После сердечного приступа она вновь записывает, что хотела бы, чтобы Бродский приехал и прочел ей «Гимн народу». В любом случае, в самой официальной хрестоматии русской поэзии в русском национальном государстве это стихотворение должно присутствовать обязательно.

Снова стихи в русле общественного движения тех лет, направленного против разрушения архитектурных памятников и церквей, и снова выдержанные в неприемлемом для власти тоне. Стихи посвящены разрушению в городе переименованном в «Ленинград» Греческой церкви, красивейшего памятника неовизантийского стиля, на месте которой был построен уродливый Октябрьский концертный зал. Первый знак самовосприятия Бродским себя как грека в римском мире. «Одно, должно быть, нацию крестить, а крест нести – уже совсем другое» — строки показывающие корень проблематичности переживания Бродским собственного крещения. Анекдотическая деталь – приглашая Бродского в Петербург мэр Собчак обещал устроить ему выступление в… Октябрьском зале построенном на месте этой церкви.

Начинается с эпиграфа из письма Антиоха Кантемира «К стихам своим». Зримое обозначение долгого романа Бродского с допушкинской русской поэтической традицией. Удивительно, что если перечесть Кантемира после Бродского он сам покажется нам модернистским поэтом с переносами, иронией, а его архаизм прикинется лексическим поиском.

Прощайте, мадмуазель Вероника. 1967.

Стихотворение обращено к французскому искусствоведу-скифологу Веронике Шульц. На мой вкус – одно из самых интересных стихотворений Бродского: оригинальное совмещение обычных стансов к даме на расставание, центральным мотивом которых является поза женщины, сидящей в кресле скрестив руки, и философско-политико-публицистического монолога. «Мясорубки становятся роскошью малых наций»; «у нас на Востоке мебель служит трем поколениям к ряду». Ну и ключ ко всей гаерской струе в стихах Бродского: «гаерский тон это лучший метод сильные чувства спасти от массы слабых».

Я — не сборщик реликвий. Подумай, если

эта речь длинновата, что речь о кресле

только повод проникнуть в другие сферы.

Ибо от всякой великой веры

остаются, как правило, только мощи.

Так суди же о силе любви, коль вещи

те, к которым ты прикоснулась ныне,

превращаю — при жизни твоей — в святыни.

Посмотри: доказуют такие нравы

не величье певца, но его державы.Русский орел, потеряв корону,

напоминает сейчас ворону.

Его, горделивый недавно, клекот

теперь превратился в картавый рокот.

Это — старость орлов или — голос страсти,

обернувшийся следствием, эхом власти.

И любовная песня — немногим тише.

Любовь — имперское чувство. Ты же

такова, что Россия, к своей удаче,

говорить не может с тобой иначе.

Отметим весьма ироническое отношение Бродского к собственному месту в русской поэзии, чей горделивый недавно клекот, превратился в картавый рокот его стихов. Поэт осознает собственную некоторую нелепость в качестве правофлангового русской поэзии. Но что делать если других нет?

Продолжение находки с политико-философским поэтическим монологом, по сути – стихотворное эссе, которое, кстати, гораздо удачней прозаических эссе Бродского.

На этот раз в центре жалобы на безденежье и социальную маргинальность поэта, вызванные особенностью советской системы. Весьма оригинальные политэкономические рассуждения о взаимодействии труда, рынка и денег, порой отсылающие, что совершенно удивительно, к рассуждениям Карла Поланьи в «Нашем устаревшем рыночном мышлении», которые едва ли (хотя, кто знает) могли быть знакомы Бродскому («сейчас экономика просто в центре, объединяет нас вместо церкви»). Хотя количество тезисных совпадений с «Великой трансформацией» столь велико, что приходится все-таки заподозрить знакомство Бродского с этой работой.

Вторая тема – резкий антиориентализм и антиисламизм Бродского, начиная от знаменитого «Календарь Москвы заражен Кораном», ставшего так актуальным 40 лет спустя, и заканчивая защитой европейского христианского («Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека») рационализма от «власти наркоманов»:

Иначе — верх возьмут телепаты,

буддисты, спириты, препараты,

фрейдисты, неврологи, психопаты.

Кайф, состояние эйфории,

диктовать нам будет свои законы.

Наркоманы прицепят себе погоны.

Шприц повесят вместо иконы

Спасителя и Святой Марии.Душу затянут большой вуалью.

Объединят нас сплошной спиралью.

Воткнут в розетку с этил-моралью.

Речь освободят от глагола.

Благодаря хорошему зелью,

закружимся в облаках каруселью.

Будем спускаться на землю

исключительно для укола.

Еще одна тема – конфликт белых и цветных рас о которых много говорилось на кухнях в связи с обострением советско-китайских отношений. Бродский высказывается против «философии геноцида»: «Цветные нас безусловно прижали, но не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти», «Мы бы предали Божье Тело, расчищая себе пространство», «Создать изобилие в тесном мире – это по-христиански. или: в этом и состоит Культура».

Социально философские рассуждения внезапно прерываются удивительными по красоте лирическими отступлениями.

Ночь. Шуршание снегопада.

Мостовую тихо скребет лопата.

В окне напротив горит лампада.

Я торчу на стальной пружине.

Вижу только лампаду. Зато икону

я не вижу. Я подхожу к балкону.

Снег на крышу кладет попону,

и дома стоят, как чужие.

Метафорическое описание измены и ухода Басмановой-Ариадны от победившего чудовище Тезея-Бродского, одолевшего гонящего его систему. «Долг смертных – ополчаться на чудовищ. Но кто сказал, что чудища бессмертны? И, дабы не могли мы возомнить себя отличными от побежденных, Бог отнимает всякую награду». Ревность тут доходит до прямой угрозы убийством: «Дай Бог тогда, чтоб не было со мной, двуострого меча».

Первое из имперских стихотворений Бродского, начинающееся знаменитым «Провинция справляет Рождество». Здесь еще Империя не вполне римская по деталям, но движется к этому. Стихотворение строится на рифмовке переживаний наместника, которому жена изменяет с секретарем, и поэта, который разлучен со своей Цинтией (Басмановой) и новорожденным сыном. Один из этапов выработки имперски-патриотической формулы Бродского: «Отчизне мы не судьи. Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре».

«В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой Биржи» — своеобразный ключ к неоклассицизму и «маринизму» Бродского. Отец-моряк долгое время работал в музее ВМФ, находившемся в советские времена в здании Биржи – одном из самых классических мест Петербруга, вместе с ростральными колоннами составляющем логический центр невской панорамы.

Ярко написанный манифест дезертирства с войны, обращенный к несуществующему генералу. Если в «Речи о пролитом молоке» отвергается пацифизм и непротивленчество, то здесь звучит разочарование бессмысленностью войны – непонятно с кем и за что бороться. Стихи написаны после советского вторжения в Чехословакию, но разительно отличаются от завываний Евтушенко: «Танки едут по Праге, танки едут по правде». Строго говоря, Бродский даже не отрицает необходимости войны, войск, сражений: «Сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства: лучше в чужие встревать дела, коли в своих нам не разобраться». Просто он не понимает: Зачем? И вторжение в Чехословакию оказалось бессмысленной судорогой советской политики, ничего не изменившей в судьбе Империи.

Один из лирических шедевров Бродского, занимающий достойное место в собрании русской любовной лирики. Стихотворение обращено к музе Бродского Марианне Басмановой. Цифра «семь» иногда заменяется на «шесть» и это логично: 2 января приходится на вторник в 1962 и 1968 годах. Стихотворение полно изящных вещных метафор:

Так долго вместе прожили, что роз

семейство на обшарпанных обоях

сменилось целой рощею берез,

и деньги появились у обоих,

и тридцать дней над морем, языкат,

грозил пожаром Турции закат.

Изящное описание классического сюжета расставания Энея и карфагенской царицы Дидоны. Образ острейшей всепоглощающей женской любви, которой не находится места в новом Риме мужчины: «её любовь была лишь рыбой… но он, он мысленно уже ступил на сушу». Эта любовь становится Карфагеном сжигающей саму себя Дидоны: «беззвучно распадался Карфаген, задолго до пророчества Катона».

Одно из стихотворений крымского цикла, где Крым предстает обычно в межсезонье. «На черноморский берег зима приходит как бы для забавы». Бродский пользовался путевками Литфонда, которые доставали ему друзья, и ездил в тамошние санатории, куда попасть в несезон было гораздо проще.

Шедевр крымского цикла, зарисовывающий, как обычно пишут, осенний Коктебель. В последних изданиях появилось надписание «Гурзуф» — и это, конечно, выглядит более достоверно, так как в Коктебеле нет пальм, характерных для Большой Ялты.

Покуда храбрая рука

Зюйд-Веста, о незримых пальцах,

расчесывает облака,

в агавах взрывчатых и пальмах

производя переполох,

свершивший туалет без мыла

пророк, застигнутый врасплох

при сотворении кумира,

свой первый кофе пьет уже

на набережной в неглиже.

Кроме того, именно Пушкинский Гурзуф мог навести на мысль начать стихи безошибочно ассоциирующимся «Октябрь…». Вообще, мнение об отчужденности Бродского от Пушкина в пользу поэтов XVIII века сильно преувеличено, — в пушкинскую традицию Бродский интегрирован весьма глубоко.

Стихотворная детективная новелла в крымском антураже (в каком-то смысле предшественница известного фильма «Асса»). Как у Куросавы в «Расёмоне» повествование ведется с нескольких разных точек зрения. В стихотворении дана завораживающая картина Крыма и Ялты. «И полуостров постепенно таял в полночной тьме. Вернее возвращался к тем очертаньям о которых нам твердит географическая карта».

Любимое стихотворение всех эмо, которые «вообще не хотят жить» и которые любят цитировать изображая себе депрессию и непонятость окружающим мирозданием. Иногда еще используется для трансляции русофобского дискурса, поскольку «на улице, чай, не Франция». На самом деле это стихотворение совсем о другом. Это маленький философски-поэтический трактат о картезианском радикальном сомнении («инкогнито эрго сум» — оставляет ключ для минимально внимательного читателя сам Бродский). Только оторвавшись от связывающего влияния вещного мира и социального контекста можно «быть тем, чем другие не были».

Обычно считается, что в центре религиозной поэзии Бродского – Рождество. Но и Страстная присутствует у него нередко (а вот Пасхи, увы, нет совсем). Это стихотворение, — своеобразная дерзкая молитва в которой поэт благодарит Создателя за то, что тот «отнял всё, чем на своем веку владел я» (прежде всего это, конечно, очередное напоминание о том, что Бродский лишился Басмановой и сына). Потому что утрата — «то Времени невидимые прежде в вещах черты». Стихотворение заключает в себе своеобразную оду боли: «Боль – не нарушенье правил: страданье есть способность тел, и человек есть испытатель боли».

Конец прекрасной эпохи. 1970 (?)

Очевидно подпись «Декабрь 1969» является или ошибкой или сознательным введением в заблуждение. Тема стихотворения – эмиграция и невозможность эмигрировать, желание бежать и невозможность бежать – газета, суд, смертный приговор, очевидно, ассоциируется с «самолетным делом» 1970 года – группа евреев-отказников попыталась захватить самолет и угнать его. Двое были приговорены к смерти («Из зала суда»), хотя потом приговор был заменен. Бродский сам в 1960 году в Средней Азии мечтал захватить самолет и бежать, что было одним из спусковых крючков его преследования.

Стихотворение может показаться утонченно русофобским: «в этих грустных краях все рассчитано на зиму», «Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и на гайках». Но если присмотреться внимательно, то это стихотворение о невозможности бегство – это гимн трудному русскому пространству, порождающему поэзию. Еврей – посол «второсортной державы связавшейся с этой», зависим от этого странного железного космоса «потому что искусство поэзии требует слов».

Дополнительную ноту в понимание этого стихотворения вносит чтение его Бродским, в котором он неожиданно заменяет слово «облысевших» и читает: «я — один из глухих, обрусевших, угрюмых послов»…

Одно из самых недооцененных произведений Бродского. Поэтическая зарисовка жизни имперской «провинции у моря», по случаю приезда Императора. Настолько кинематографичная, что напрашивается на экранизацию. Место действия – очевидно всё тот же Крым-Рим. Главный герой – бродяга грек – снова alter ego Бродского. В цикле множество язвительных аллюзий на современность, например на евтушенсковское «Уберите Ленина!… с денег».

Еще в 1970-м Бродский даёт яркий образ Застоя:

Все вообще теперь идет со скрипом.

Империя похожа на трирему

в канале, для триремы слишком узком.

Гребцы колотят веслами по суше,

и камни сильно обдирают борт.

Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!

Движенье есть, движенье происходит.

Мы все-таки плывем. И нас никто

не обгоняет. Но, увы, как мало

похоже это на былую скорость!

И как тут не вздохнешь о временах,

когда все шло довольно гладко.

Гладко.

Но античные образы интересней советских. Одна из сквозных культурных рифм – «Анабасис» Ксенофонта, муха ползет по намыленной щеке «как бедные пельтасты Ксенофонта в снегах армянских», а грек, покидающий страну, не может оторвать взгляд от моря: «О, Таласса!». Этот крик издавали греки, когда, наконец, из глубин Малой Азии вышли к морю, всё к тому же Понту, только с юга.

«Второе Рождество на берегу незамерзающего Понта…». 1971.

Еще одно стихотворение крымского цикла, посвященное расставанию с женщиной. Исключительно хорош образ финального апокалипсиса моря накрывающего сушу «круша столы, грядущему моллюску готовя дно».

Стихи, обращенные к Литве и Томасу Венцлова, обозначают точку притяжения Бродского к «центральноевропейскому» полюсу в противоположность русскому. И тут же точку отталкивания. Бродский мысленно ставит себя в не присущий ему образ местечкового еврея находит себе своё место – или эмиграция в Америку или «дождаться Первой Мировой и пасть в Галиции за Веру, Царя, Отечество». Фактически он видит свою судьбу лишь в одной из двух империй и никак иначе.

«Я всегда твердил , что судьба – игра» 1971.

Одно из «программных» стихотворений Бродского, где он высказывает своё кредо. «Я любил немногих. Однако сильно». В основном это звонкие афоризмы – «готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола», которые найдут своё завершение в «Я входил вместо дикого зверя в клетку».

Стихи, проясняющие некоторые моменты религиозного сознания Бродского, в частности неверие в возможность отпущения грехов: «В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут. Сама вещь, как правило, пыль». Что поделать, поэт, как правило, немного еретик. Совершенно потрясающий финал у этого стихотворения: «Мать говорит Христу: Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? … Он говорит в ответ: — Мертвый или живой, разницы, жено, нет, Сын или Бог, я твой».

Одно из лучших рождественских стихотворений Бродского. Отталкиваясь от предновогодней потребительской давки он изображает её как давку предрождественскую, превращая подарки вслед за О Генри в «дары волхвов». В этой безотчетной тяге к дарам он видит грядущее торжество Младенца над богоборческим Иродом.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Одно из самых гнусных стихотворений у Бродского, предшественник знаменитого «Представления». «Се вид Отечества – лубок». Смысла его уловить почти невозможно, остается считать одной из манифестаций мучившего Бродского «внутреннего Шендеровича».

Песня невинности, она же — опыта. 1972.

Подражание Уильяму Блейку. Первая часть стихотворения – восторженно наивный взгляд на мир, на себя и на будущее. Вторая – разочарованное столкновение с реальностью. Интересно, что в числе признаков будущего рая, описанного весьма издевательски, называется «мы взойдем на борт и получим визу, и увидим Акрополь и Мону Лизу» и «Мы пирог зажарим на чистом сале, ибо так вкуснее; нам так сказали».

Письма римскому другу (Из Марциала). 1972.

Заслуженно считается одним из шедевров Бродского. Вопреки надписанию «Из Марциала» своеобразная пародия на овидиевы «Пиьма с Понта»: то, что для римлянина суровый Север, для петербуржца – благодатный Юг. Еще одно пересечение римской и крымской темы – «провинция у моря» именно Крым.

Зелень лавра, доходящая до дрожи.

Дверь распахнутая, пыльное оконце.

Стул покинутый, оставленное ложе.

Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.

Чье-то судно с ветром борется у мыса.

На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Однако вместо сатиры, на сей раз, добродушная ирония. Помимо слов о провинции у моря, стихотворение обогатило русскую речь афоризмами «мы, оглядываясь, видим лишь руины» и «взгляд, конечно, варварский, но верный», а либеральный дискурс строчкой: «но ворюга мне милей, чем кровопийца». Однако само же стихотворение и наказало их, когда борьба с «наместниками-ворюгами» стала важной частью этого дискурса. Приходится говорить «ворюга мне милей чем кровопийца если руководствуется идеями Хайека-Поппера».

Программное имперское стихотворение Бродского. Неизвестно, насколько глубоко Бродский был знаком с идеями Освальда Шпенглера (друг детства Мирсаид Сапаров утверждает, что Шпенглер упоминался в их разговорах), но его образ Империи как политической интерпретации прекрасного скульптурного тела – несомненно Шпенглеровский. С аллюзиями на Лосева (Алексея, разумеется) в его «Истории античной эстетики». Империя это предельная скульптурная форма всех вещей:

Если вдруг забредаешь в каменную траву,

выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,

иль замечаешь фавна, предавшегося возне

с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,

можешь выпустить посох из натруженных рук:

ты в Империи, друг.Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,

взятые из природы или из головы,—

все, что придумал Бог и продолжать устал

мозг, превращено в камень или металл.

Это — конец вещей, это — в конце пути

зеркало, чтоб войти.

В этом, одновременно, и красота и ужас имперского бытия. Но больше, конечно, красота.

Одно из сильнейших стихотворений Бродского на евангельскую тему. Оно сосредоточено вокруг фигуры Симеона Богоприимца. Встреча с Богомладенцем озаряет душу Симеона и он «отпущаемый по глаголу с миром» сходит в тьму смерти со светильников встречи с Богочеловеком, с которым еще никому не приходилось сходить в мир мертвых.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

Классический сюжет «Одиссеи» наложен здесь на переживание собственной разлуки с сыном, оказавшейся в известном смысле вечной (когда они встретились, отец и сын не приняли друг друга). Предэмиграционное стихотворение написано довольно раздраженно, но начинается блистательным: «Мой Телемак, Троянская война окончена, кто победил – не помню».

Двадцать сонетов к Марии Стюарт. 1974.

В эмиграции поэзия Бродского задыхается от безтемья и, первое время, провоцируется внешними впечатлениями от путешествий. Сонеты Марии Стюарт от статуи королевы в Люксембургском саду переходят к виденному в детстве фильму с Сарой Леандр. Обыгрывается в основном тема распутства Марии, причем в выражениях весьма порнографических. Исключительно грубая фамильярность с легендарной королевой – это, одновременно, и кризис поэзии Бродского (вскоре преодоленный), и хулиганская попытка стать вровень с западной культурой.

Один из шедевров Бродского. Исполнение поэтического долга написать «Снигиря» на смерть нового Суворова. Уподобление античным героям Ганнибалу, Помпею, Велизарию сразу же снимают глупые вопросы о «закидали трупами» или «служил тирану» — Жуков не делал ничего, чего бы не делали величайшие древние полководцы.

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском маневра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

как Велизарий или Помпей.

Колыбельная Трескового мыса. 1975.

Попытка перенести свою имперскую поэзию из Крыма в хронотоп Новой Англии. «Как бессчетным женам гарема всесильный Шах изменить может только с другим гаремом, я сменил империю». Попытка впрочем проваливается – система слов и образов работавшая касательно русской Империи, в американской сбоит и выглядит очень натянуто.

Наверное, самая шедевральная вещь эмигрантского периода Бродского. Образ ястреба поднимающегося всё выше и выше над Америкой и миром и уже не могущего спуститься, выталкиваемого воздухом в ионосферу (совершенно орнитологически невозможный, но очень ясный поэтически образ). И вот на пределе вознесения, когда спуститься вниз уже невозможно, а наверху жить нельзя, звучит последний крик ястреба. Более чем прозрачная метафора поэтической судьбы.

«Разительный “Осенний крик ястреба”: эти смены взгляда — от ястреба на землю вниз, и на ястреба с земли, и — вблизи рядом с летящим, так что виден нам “в жёлтом зрачке <…> злой / блеск <…> помесь гнева / с ужасом” — и отчаянный предсмертный крик птицы (“и мир на миг / как бы вздрагивает от пореза”) — и ястреба разрывает со звоном, и его оперенье, опушённое “инеем, в серебре”, выпадает на землю, как снег. Это — не только из вершинных стихотворений Бродского, но и — самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни» — так отозвался об этом стихотворении в своём критическом разборе поэзии Бродского Александр Солженицын.

Одно из довольно многочисленных «туристических» стихотворений Бродского, посвященное Мексике. Мексика с её плачем по уничтоженной испанцами цивилизации вообще вызвала у Бродского насмешливое отторжение, которое он выразил в стихотворении «Заметка для энциклопедии». В «К Евгению» [Рейну, конечно же…] это отторжение выведено на новый уровень — принципиального неприятия язычества с его кровавыми обрядами и культурным бессмыслием.

Глиняные божки, поддающиеся подделке

с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.

Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым

туловищем змеи неразгаданным алфавитом

языка, не знавшего слова «или».

Что бы они рассказали, если б заговорили?Ничего. В лучшем случае, о победах

над соседним племенем, о разбитых

головах. О том, что слитая в миску

Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу;

что вечерняя жертва восьми молодых и сильных

обеспечивает восход надежнее, чем будильник.Все-таки лучше сифилис, лучше жерла

единорогов Кортеса, чем эта жертва.

Ежели вам глаза суждено скормить воронам,

лучше если убийца – убийца, а не астроном.

Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось

толком узнать, что вообще случилось.

Христианская цивилизация, даже в её колониальной жестокости и экспансионизме неизмеримо выше, чем кровавые языческие культы. В конечном счете, жестоко завоеванные язычники только из христианской проповеди узнали, что жестокое завоевание это плохо.

Цикл ностальгических и лирических стихотворений, посвященных, как обычно, преимущественно «М.Б.». Однако лучшее из них не о любви, а о самом себе и связи своего поэтического творчества с балтийским ландшафтом: «Я родился и вырос в балтийских болотах подле, серых цинковых волн всегда набегавших по две». Пожалуй, одно из самых поэтически совершенных стихотворений Бродского.

Весьма кинематографичная вариация «Капитана Немо». Очередной «корабль дураков», в том числе и с русскими пассажирами, отправляется в утробу специального Осминога Оси выращенного капитаном Немо. Одновременно гимн морю и ирония в адрес тех, кто по нему плывет. И вообще – «море гораздо разнообразней суши», «рыба интереснее груши».

Стихи написанные в попытки покончить с памятью о России на пятую годовщину эмиграции. Состоят из перечисления черт российско-советского пейзажа, преимущественно негативных и двусмысленных, хотя бывает и так: «там в церкви образа коптит свеча из воска, порой даёт раза соседним странам войска». Общее резюме: Россия не потеряла и не заметила, но и я не потерял, перечеркивается саморазочарованием последней строфы: «мне нечего сказать ни греку, ни варягу».

Попытка перенести на Китай образ Империи в упадке. Про Китай, Бродский, по совести, мало что знает. Получаются скорее вариации на тему «Соловья» Андерсена. Например, «дорога в тысячу ли» — это 500 километров.

«Я ходил вместо дикого зверя в клетку». 1980.

Еще одно программное, «яческое» стихотворение, ставшее, к сожалению, одной из визитных карточек Бродского. Интересно, впрочем, не как реальная самохарактеристика, а как набор ироничных афоризмов: «Жил у моря, играл в рулетку, обедал с черт знает кем во фраке». Однако фраза «но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность» и в самом деле характеризует Бродского в эмигрантских интервью благодарившего за всё, включая ссылку.

Стихи о зимней кампании 1980-го года. 1980.

В тот год всем эмигрантам из СССР обязательно было ненавидеть и проклинать Советский Союз по поводу вторжения в Афганистан. Бродский отписался: для него это бессмысленная война в Чучмекистане. Но он не столько проклинает систему, сколько, почему-то нападает на советских солдат, матерям которых, оказывается следовало сделать аборт: «Слава тем, кто не поднимая взора, шли в абортарий шестидесятых, спасая отечество от позора». Слово «Империя» в этом контексте даже не появляется.

Одна из нижних точек в творчестве Бродского невероятно популярная в перестройку. Поэтический цирк с перечислением в гнусной подаче разных явлений русской культуры (именно русской, а не советской) с перебивками из быдляческих разговоров преимущественно про секс. Можно было бы счесть, что перед нами каталог отвратительных персонажей внутренней мыслительной сцены – в конечном счете образ «некто православный, говорит: «теперь я главный» — существует и никому не попортил столько крови, как самим православным. Но нет, среди персонажей «Представления» отсутствует например не менее характерная фигура «еврей-диссидент-отказник», который мог быть описан не менее вкусно. Подобное отсутствие баланса говорит о том, что речь идет о снова выпущенном на свободу внутреннем Шендеровиче и ни о чем больше. И только две последние строчки – настоящие и они кажется раскрывают мотивы Бродского: «Это – время тихой сапой убивает маму с папой». Родители Бродского умерли не будучи выпущены даже повидаться с ним. Бродский винил в этой подлости Россию, так что даже эссе «Полторы комнаты» о детстве и родителях демонстративно написал по-английски. «Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничижению, кончающимся физическим развоплощением». «Представление» было своеобразной местью России за родителей. Извинительной, хотя и не оправданной.