Мы жили в России. В чем ложь «советской ностальгии»

Дата: 14.01.2019 в 07:10

Рубрика : Публикации

Метки : мемуары Холмогорова, русские, русский национализм, советская ностальгия, Советский Союз, СССР

Комментарии : нет комментариев

В ностальгии по СССР, которую социологи, не знаю уж с какой целью, обнаруживают у граждан России преимущественно старшего возраста, есть очень много двусмысленного.

С одной стороны, мы, кажется, отлично знаем, что из себя представляет эта ностальгия. Ею забиты все интернет-паблики типа «Рожденные в СССР», «Любовь, Комсомол и Весна» и т. д., ее пытаются эксплуатировать создатели сериалов про советских гранд-дам и фильмов про отважных чекистов, к ней апеллируют политики не только левой, но и центристской ориентации (а правых у нас, по сути, нет – «правыми» себя объявляли экономические людоеды-либералы, а настоящих правых в европейском смысле – как Курц, Ле Пен, Сальвини – у нас только Поклонская).

Если ориентироваться на эти медиапродукты, может создаться впечатление, что советский человек только то и делал, что слушал Пахмутову, читал книжки про пионера-героя Павлика Морозова и про майора Вихря, смотрел исключительно «Неуловимых мстителей», кушал эскимо, запивая его газировкой за три копейки, мечтал стать космонавтом и все свободное время проводил, гордясь строительством БАМа и мощью Советской Армии на парадах на День Победы (упссс, на 9 мая парадов не было, были только хмурым 7 ноября, парад на День Победы проводился один раз в 10 лет, на круглую годовщину). Пионеры, Чебурашка, космические корабли, БАМ, «на дальней станции сойду – трава по пояс…», «увезу тебя я в тундру», салат Оливье, газировка за одну и три копейки, тир в парке, «мама летчик – что ж такого». По очередям, ужасной расцветки платьям, несъедобному рагу из детсадовской столовой, бесконечным съездам и пленумам по черно-белому телевизору никто не ностальгирует – в худшем случае включают режим «вы всё врете, не было такого», отрицая, порой не без бесстыдства, очевидное.

Такой эффект возникает в результате примитивно-археологического подхода к живой истории, когда группа сходных артефактов объединяется в целостную «археологическую культуру», которая начинает некритически восприниматься как слепок живой жизни.

Любой опытный археолог знает, что в реальной жизни обитателей прошлого вещи, во-первых, бытовали с некоторым хронологическим сдвигом – часто пользовались «старым», а во-вторых, в реальной жизни у одного и того же населения переплетались в быту артефакты нескольких культур. Один и тот же человек в одно и то же время в одном и том же месте мог пользоваться славянскими горшками, сарматскими стрелами, римскими фибулами, варварским подражанием римским же пряжкам, и даже каким-нибудь китайским импортом.

Между тем дистиллированная «советская археологическая культура», которую выделили конструкторы совностальгии, лишена малейшей двусмысленности, и ее пропагандисты относятся к ней со звериной серьезностью.

Еще одна психологическая аберрация связанная с этой ностальгией — полное забвение теми, кто принадлежит к нынешнему обществу изобилия реальностей советского дефицита. Совностальгические вещи всюду и легко доступны. Но делает их доступными как раз рыночная экономика. В СССР многие из совностальгирующих тех вещей, по которым они ностальгируют, просто не достали бы в виду их дефицитности или выложили бы за них непропорционально большую сумму денег на сером/черном рынке.

Если в начале журнала фото бровей с Брежневым, в середине – оленеводы Чукотки, а в конце эротичные девушки в цветах, то сейчас подразумевают, что советский человек с одинаковым вниманием изучал и брови, и оленеводов, и девичьи выпуклости, а не пролистывал Брежнева, бросал быстрый взгляд на оленеводов как на экзотику и сосредотачивался на красотках.

Реальная жизнь в реальном СССР состояла из нескольких перекрещивающихся потоков.

Советский официоз и полуофициоз, которым и забиты все ностальгические каналы, был только одним из них. Он был, конечно, всюду, но ценился очень и очень низко – редко какой пионер терпеливо мог выстоять линейку; его презирали, пародировали, о нем рассказывали анекдоты, в школе распевали пародии на советские песни и даже советский гимн, подшучивали «Засунь пальцы в рот и скажи «Ленинград», «Это ноги Надежды Константиновны, это ноги Феликса Эдмундовича, а где же Ленин? А Ленин в Париже».

«Самая сексуальная пластинка: речь Брежнева с придыханиями, пущенная на маленьких оборотах» – кстати, речи дедушки реально так слушали, чтобы беззлобно посмеяться от души. На человека, который вместо Альбано и Ромины Пауэр или «Метели» Свиридова стал бы «для души» слушать песни Пахмутовой о том, что продолжается бой, посмотрели бы как на сумасшедшего или опасного провокатора.

Разумеется, в официозе были более официальные («Маркс и Энгельс – два разных человека, а Слава КПСС – вообще не человек») и менее официальные моменты, связанные прежде всего с пафосом «строительства социализма», то есть обычной созидательной деятельностью человека, лишенной идеологичности, насаженной на романтику покорения больших пространств – «под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги».

Показательна в этом смысле судьба еще довоенного хита Леонида Утесова «Лейся, песня…». Стандартное официозное «штурмовать далеко море…» морской народ быстренько переделал на «штормовать в далеком море…» (что гораздо поэтичней) и до эпохи «Ютуба» и mp3 я был уверен, что именно так правильно.

Интересно, что многие мне не верят про «штормовать», но элементарный поиск в интернете показывает, что такой вариант слышали довольно большое количество людей, в основном соприкасавшиеся с флотом, как, к примеру, писатель подводник Николай Черкашин. «Ну-ка, ну-ка, что поют нынче «красные офицеры»? «Штормовать в далеком море

Посылает нас страна…» Скромно, скромно…«.

Не менее мощным и гораздо более престижным потоком был «импорт». Поклонение импорту просто зашкаливало – все стремились надеть, съесть, выпить хоть что-нибудь иностранное и сохранить «банку темного стекла» или хоть жестяной коробок от настоящего индийского чая. Кто скажет, что этого не было или он не стремился – попросту не верьте ему, он бесстыжий лгун и подправляет свою память задним числом.

Разумеется, далеко не каждый был готов продать Родину за вкладыши к импортным жвачкам (помните, как мы играли в них на переменах?), хотя и такие находились, но мало кто понимал, почему он должен жить с чувством постоянного унижения от того, что родное второсортно и даже советские консервы лучше те, что предназначены на экспорт.

Импорт был легальный – официально переведенные книги Хемингуэя, официально выпущенные «Мелодией» пластинки «Аббы», а был нелегальный, от фарцовщиков или в личных чемоданах – шмотки, битлы, сигареты, потом видеокассеты, которыми менялись на черном обменном рынке. Поздний советский строй во многом стоял на легальном и полуразрешенном нелегальном импорте.

Если ностальгирующий по советскому детству присмотрится к своим воспоминаниям попристальней, он обнаружит прекрасную страну, полуинтегрированную в Запад и наслаждающуюся этим. Там будет петь о Елисейских полях Джо Дассен, на его детском дне рождения будут пить пепси-колу, папины «Жигули» окажутся закупленным в Италии «Фиатом», а родители вечером в кино пойдут на какую-нибудь «Тутси».

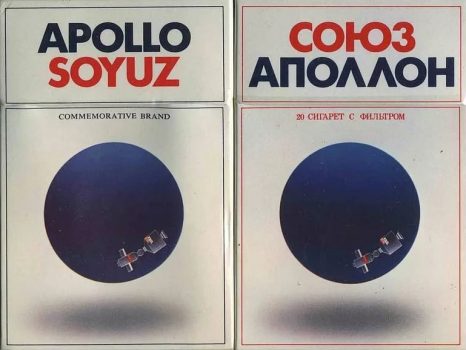

Без этой «софт-глобализации», начавшейся еще после фестиваля 1957 года, особенностей советского строя ностальгической поры не понять. По сути, тогдашний СССР переживал процессы, аналогичные тем, что шли на всем Западе – восстановление концентрации капитала, безжалостно разгромленного в мировых войнах и революциях, при относительном экономическом равенстве. Всюду строились новые дома – недвижимость, всюду царил посильный потребительский бум – эту эпоху всеобщего «кайфа» называли «золотым тридцатилетием», пик которого пришелся на 1968–1975 годы, эпоху «разрядки», когда, казалось, еще немного – и обуржуазившийся СССР и розовеющий Запад сольются в конвергенции, как «Союз» и «Аполлон» на сигаретной пачке.

Еще одним важным потоком советской жизни была неофициальная культура – и официально разрешенная, но не канонизированная политически, как Театр на Таганке или Окуджава, и балансирующая на грани, как Высоцкий, и прямо диссидентская, как Галич.

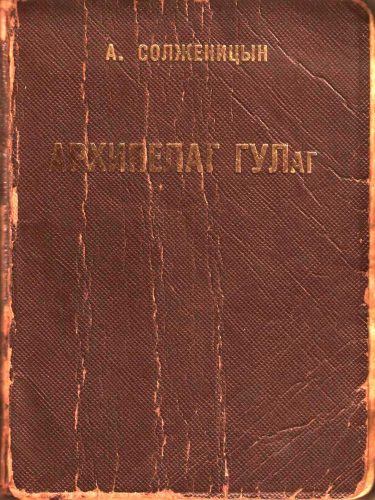

Люди обменивались самиздатом и тамиздатом, добывали проскочившие малым тиражом через советскую цензуру сборники Мандельштама, переписывали от руки Гумилева, некоторые даже ухитрялись прятать в укромном углу Солженицына. И уж точно все знали, что был такой писатель – написал «Ивана Денисовича», «Матренин двор», а потом его почему-то запретили, кажется, потому что он написал страшную книгу «Архипелаг ГУЛАГ».

«Брежнев в Средней Азии. «Салям алейкум!» – кричат ему трудящиеся. «Алейкум салям!» – отвечает натасканный по такому случаю вождь. «Архипелаг Гулаг!» – кричит подскочивший диссидент. «Гулаг Архипелаг!» – отвечает Леонид Ильич».

Истероидной ненависти к Солженицыну, культивируемой сейчас на неосоветских форумах, не было ни у кого и в помине. Люди, искренне верившие в пургу о «литературном власовце», шли по разряду слабоумных или особенно хитрых сволочей.

Явлением на стыке импорта и диссидентства были зарубежные вражеские голоса. Над ними подшучивали, им делано не верили, но слушали почти все. Сева Новогородцев был рок-гуру эпохи и пропагандировал два «Аквариума», один предателя Резуна, другой – Гребенщикова, тоже, увы, предателя.

Вуди Аллен как-то писал, что радио воспитало Америку, все росли на одних и тех же песнях. То же самое можно сказать и про мое поколение – его воспитало радио, к сожалению – вражеское. И в этом нет ничего хорошего, так как делалось оно по большей части клеветниками и русофобами. Впрочем, слово «русофобия» я узнал именно из него, из ядовитых истерик Бориса Парамонова по поводу великого трактата Игоря Шафаревича.

Это была вообще довольно забавная игра – отыгрывать с обратным знаком то, что говорили на «Свободе» и Би-би-си про русское национальное самосознание.

В романе Войновича «Год 2042», который автор читал по радио из вечера в вечер, травился Солженицын за излишнюю русскость и традиционность, и можно было понять, что вермонтский отшельник и впрямь национальный русский писатель. Ругали Василия Белова за почвенничество и антисемитизм, особенно его роман «Всё впереди» – значит, стоило прочесть и подумать…

Интеллекта на такую операцию обратного перевода хватало, конечно, далеко не всем – наша катастрофа начала 1990-х была организована именно партинструкторами и завотделами журнала «Коммунист», которые так и не научились слушать западные голоса «между звуков» и адекватно понимать сказанное.

Но все вышеперечисленные потоки советской жизни и культуры были второстепенными по сравнению с главным, основным (во всяком случае, для меня). Расскажу вам, потомки, страшную тайну: Мы жили в России.

Да, конечно, она была лишена своего имени, утраченного на общегосударственном уровне и зашифрованного только в аббревиатуру названия одной из республик: «РСФСР». Да, она была сильно обкорнана, лишена многих важных имен и исторических событий, многое искажалось, о многом умалчивалось – особенно это касалось правления последнего свергнутого императора, многое было покорежено и получило искаженные пропорции. Советское отнюдь не было единственной реальностью, с которой мы имели дело и не ценилось выше всего остального.

Скорее напротив, пока Советский Союз был актуален его производные ставились на второе-третье место по сравнению с русским и весьма тяготили.

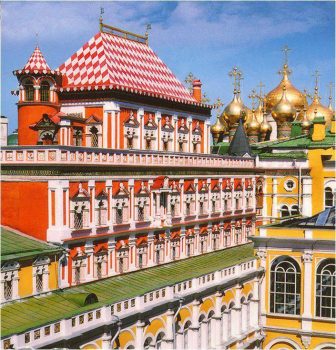

Тысячелетие истории невозможно отменить в семьдесят лет. И наш мир выглядел примерно как какая-нибудь центральная московская улица, где среди старинных особняков и доходных домов конца XIX века, то тут, то там воткнуты конструктивистские параллелепипеды 20-х, сталинские дома, хрущевки и брежневки, но все-таки сохранилась одна, без крестов на куполах церквушка, превращенная в реставрационные мастерские.

И всё-таки мы жили в России. «Зову тебя Россиею – единственной зову» – пелось в песне к довольно омерзительному и совершенно антирусскому по духу сериалу «Тени исчезают в полдень». Однако сериал смотрели вполглаза, а вот песню знали все — её исполняла на концертах Ольга Воронец (а в фильме Екатерина Шаврина), но все думали, что это Людмила Зыкина, на всю страну гремела другая её песня «Из далека долго, течет река Волга…». Мы знали с дошкольного возраста, что живем в России. В фотоальбоме, привезенном отцом из Калининграда, где были и могила Канта, и памятник Шиллеру, эпиграфом стояло: «И если здесь кончается Россия – отсюда начинается она».

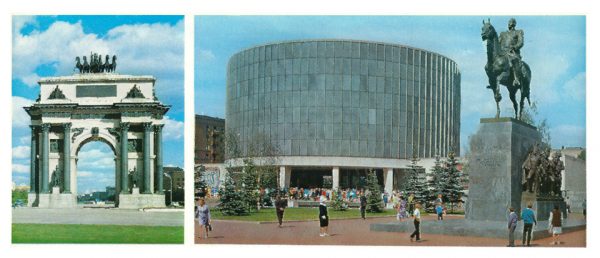

Что мы русские мы тоже узнавали довольно рано и отнюдь не из паспорта. «Изведал враг в тот день немало, / Что значит русский бой удалый, / Наш рукопашный бой!». Хороший ребенок прочитывал лермонтовское «Бородино» в пять лет, едва научившись читать. А однажды я оказался в этом музее на концерте собственного отца, который пел песни на стихи Дениса Давыдова: «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской…». Был на дворе, наверное, 1984 год, и там дальше было «За тебя на чёрта рад — наша матушка, Россия» и еще что-то про гнилых французишек.

Отечественная война 1812 года играла, по факту, роль еще одной точки сбора русского сознания. И не только посредством «Бородина» и «Войны и мира». Тут же рядом были Триумфальная арка в Москве (восстановленная по инициативе Юрия Гагарина), и Бородинская Панорама, и фильм-эпопея Бондарчука, и памятники Кутузову и Барклаю перед Казанским собором, и экскурсии, «Москва 1812 года», на которые нас возили из школы. Наполеон напал на Россию, а не на СССР, и сражались с ним русские, а не советские – это мы знали точно.

Для меня это было самоочевидным после прочтения в 10 лет книги замечательного историка Е.В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». С этой книгой в моей жизни связан забавный казус. Однажды летом, когда мы отдыхали на Волге в Тверской (тогда «Калининской», но какая теперь-то разница) области я лежал на берегу, дочитывая описание пожара Москвы. И тут другим отдыхавшим пришла в голову дурацкая мысль научить меня плавать. Они силком затащили меня на глубину, рассчитывая, что тут-то я и поплыву (никогда-никого-низачто-так-плавать-не-учите). Конечно я не поплыл, а начал тонуть. По счастью хватило сообразительности подпрыгивать, набирать воздуха, делать пару шагов по дну в направлении берега, и подпрыгивать снова. В этом спасении утопающих делами ног самих утопающих главным побудительным мотивом было дочитать всё-таки книжку Тарле, что я благополучно и сделал. Впрочем, утонуть в великой русской реке читая про пожар Москвы 1812 года было бы тоже по меньшей мере поэтично и не лишено национального стиля.

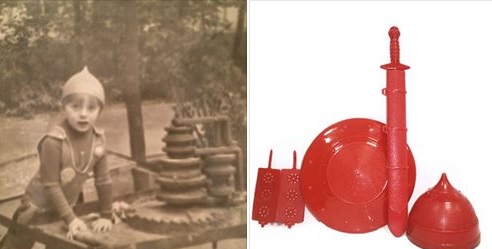

Да и не Лермонтовым единым… «Швед, русский — колет, рубит, режет…» – Полтава сливалась с Бородиным в один сквозной метатекст, предварявшийся Ледовым Побоищем. Наверное у каждого мальчишки был в детстве знаменитый пластмассовый набор солдатиков, иллюстрировавший то ли само историческое событие, то ли фильм «Александр Невский», засмотренный буквально до дыр, если только было бы возможно делать дыры глазами в телевизоре. Красные русичи – трое конных, двое спокойных, третий устремленный в атаку, и семеро пеших, а против них зеленые «псы-рыцари» (ошибочный советский перевод выражения Карла Маркса «рыцарский сброд»): конные рыцари, пешие кнехты, с обеих сторон целились друг в друга лучники, а два мечника эффектно скрещивали мечи. Был еще другой, более динамичный вариант, но его, видимо, выпустили уже в конце 80-х и в моих играх он не попадался.

Ранее детство автор этих строк любил ходить в таком шлеме из набора «Богатырь». В набор еще входили меч в ножнах и щит. Щиты были разных форм — у меня был каплевидный с драконом. Насколько легко было его купить — трудный вопрос. Мне он казался доступным, но многие пишут, что наборы были в дефиците…

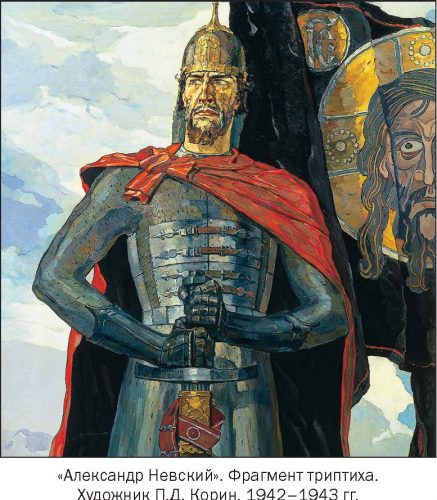

Александр Невский вообще был центральной фигурой русского национального самосознания этой эпохи, благодаря своей официальной советской канонизации. И орден в честь него, и фильм, и знаменитая монументальная картина Корина, и книги о нем, от довольно ходульной поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище», до замечательного, рассчитанного как раз на подростка, романа Владимира Яна «Юность полководца» и «Ратоборцев» Алексея Югова, не столь искусно написанных, зато начинавшихся с поговорки: «Крепка Русь – всё переборет!».

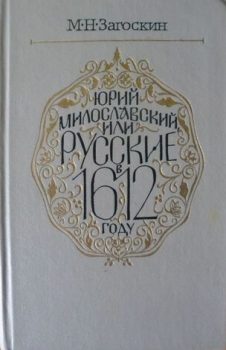

Нашу любовь к родной истории воспитывали не только учебники, не только фильмы об Александре Невском, Иване Грозном, Суворове (из него, правда, вырезали антипольскую сцену), Ушакове, Кутузове и Нахимове, но и исторические романы. Сколько было их, разных авторов и разных эпох. «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» Загоскина, «Беглые в Новороссии» (слово-то какое!) Данилевского, «Анна Ярославна – королева Франции» и «Последний путь Владимира Мономаха» вернувшегося белогвардейца Ладинского, «Дмитрий Донской» Бородина, «Ермолов» Михайлова.

Советские авторы – вроде бы про классовую борьбу, а на самом деле про эпоху: «Степан Разин» Злобина и «Емельян Пугачев» Шишкова с ярким описанием Семилетней войны. Каждый из Толстых дал по прекрасному историческому роману «Война и мир», «Князь Серебряный» и «Петр Первый» (это что же, Татьяна – не настоящая Толстая?). Сколько раз я малым ребенком (читать я научился экстремально рано), стоя на краю дивана в гостиной, воображал себя защитником Рязани от монголо-татар, про которых прочел в трилогии Владимира Яна «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю».

А был еще Пикуль, которого я так и не полюбил (на мое несчастье, мне попалось «Пером и шпагой» – «В ночь на 21 марта 1810 года французскому консулу при Сент-Джемском дворе, барону Сегье…», а я уже тогда знал историю дипломатии слишком хорошо). Однако он открыл для множества читателей неизвестные страницы русской истории, будь то Семилетняя война или оборона Баязета, и неизвестных героев, как генерал Котляревский.

А в Новгороде творил великий Дмитрий Балашов, первый роман цикла которого «Младший сын» вышел в 1975 году. Созданный Балашовым эпос «государи Московские» не имеет себе равных в мировой литературе – можно предметно, в подробностях и характерах представить себе полтора столетия русской истории. Мне книги Балашова попались лишь гораздо позже, утешаться страницами русской истории под старость, но многие на них выросли.

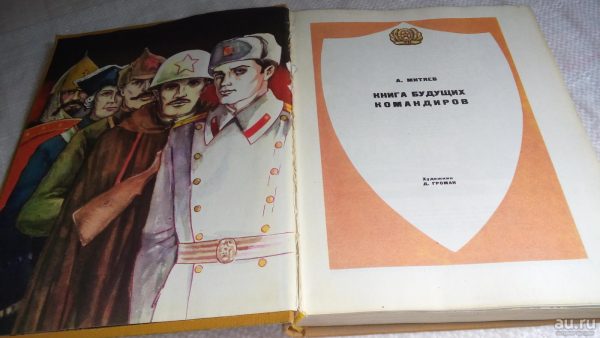

Но не только романы. Мировидение мальчиков моего поколения было определено «Книгой будущих командиров» Анатолия Митяева в которой наряду и наравне с деяниями Цезаря и Ганнибала, описывались подвиги Святослава, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, суворовская битва при Рымнике, кутузовский Рущук, и брусиловский прорыв. Книжку открывал символический рисунок в котором в одном ряду были изображены русский витязь, петровский офицер, красноармеец гражданской, солдат Великой Отечественной и современный офицер. О месте красноармейца в этом ряду можно, мягко говоря, поспорить, но то, что этот единый ряд начинался в Руси было несомненно – был и набор большемерных пластмассовых солдатиков, выражавший ту же идею.

Рядом с античными стратегемами (военными хитростями), описанными римлянином Фронтином, автор выписал из книг и летописей и древнерусские стратегемы: «Киевская и галицкая рати вели бой с полудня и до вечера. Небольшой успех приходил то к тем, то к другим. Когда стало смеркаться, киевляне подняли захваченные ранее неприятельские стяги. Галичане начали сходиться к ним и были пленены».

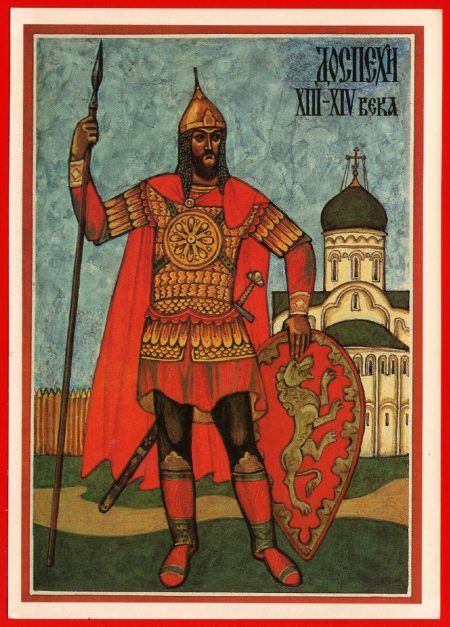

Мы собирали открытки с замечательными работами художника Семенова «Русские доспехи X–XVII веков», откуда я узнал слова «бахтерец», «тегиляй», «колонтарь», «зерцало», и «Русский мундир» в двух частях, посвященных XVIII и XIX веку. На всех многочисленных храмах, изображенных на картинках, обязательно были православные кресты. А у петровского офицера на боку – трехцветная перевязь цветов национального флага, который в те годы ни одному мерзавцу не могла прийти в голову мысль посметь назвать «власовским». Напротив – им гордились, как и андреевским.

Хотя до некоторой степени трехцветного флага власть побаивалась. Скажем в сериале режиссера Ордынского «Хождение по мукам» Катя видит солдат русского экспедиционного корпуса марширующих по Парижу. Трехцветный флаг режиссер замаскировал, вывесив французские — те же цвета, но в ином расположении. Зато показывал двуглавых орлов на мосту Александра III и на древке знамени со Спасом, под которым маршируют русские солдаты поющие «Наша слава — русская держава», а Катя напутственно крестит их. В следующих сериях было показано небывало подробно и в общем с симпатией белое движение — Корнилов, Дроздовский, Кутепов и другие.

Русь была важным оборонительным рубежом России при наступлении «многонациональной социалистической общности советского народа». Всё то, что было запрещено как Россия вполне легально могло существовать как Древняя Русь – мол, давно дело было – уже не страшно для исторического материализма. В этом смысле советская эпоха была настоящим древнерусским ренессансом – если до того, в имперской России, древность была чем-то давно прошедшим, то тут, усилиями таких людей как академик-филолог Д.С. Лихачев или академик-историк Б.А. Рыбаков (его впрочем ужасно занесло в неоязычество). Еще один знаменитый филолог, академик Панченко, так и сказал однажды: «Я эмигрировал в Древнюю Русь».

Стараниями целой плеяды деятелей так называемой «русской партии» — ученых, искусствоведов, писателей и поэтов, редакторов и художников издательств, Русь заняла центральное место в нашем историческом космосе, чему особенно способствовало празднование в 1980 году шестисотлетия Куликовской битвы, так сказать альтернативная Олимпиада для патриотов, впрочем мы, мальчишки, никакого подспудного конфликта тут не видели.

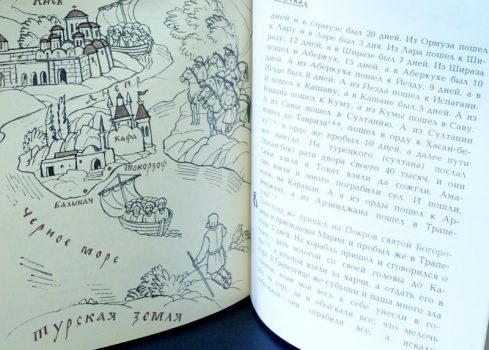

Наш допуск к древнерусской литературе был, конечно, неравномерен. Основной упор делался на «Слово о полку Игореве», издававшееся с роскошными палехскими иллюстрациями (Палех – своего рода светская иконопись). Популярно было так же «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, где христианский смысл произведения маскировался пышной экзотикой дальних стран.

Одной из опор детского воспитания были русские былины с богатством богатырских образов и не меньшей росписью мифических злодеев, в которых без труда угадывались страшные степняки-ордынцы – тут и Калин-царь, и Тугарин Змиевич, и Идолище Поганое. Детские книги с продолжающими билибинскую традицию иллюстрациями были обязательным элементом детского обихода. А вот о «Житии преподобного Сергия» нам, конечно, не рассказывали, хотя что есть такая Троице-Сергиева Лавра мы знали и даже бывали там на экскурсиях.

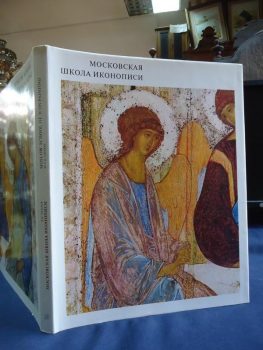

Православные церкви и иконы вполне легально прописывались в школьных и вузовских учебниках как художественное наследие. Фотография или календарик с церковью Покрова на Нерли присутствовали едва ли не в каждом русском доме как своего рода маркер этнической идентичности. Как только исчезла необходимость прятать в городах иконы (а в дерене их никогда и не прятали) они, хотя бы в небольшом количестве, в виде маленьких медных образков появились у всех. Будучи еще некрещеным ребенком я вполне мог отличить Святого Николу от Георгия Победоносца, «Троицу» от «Сошествия во ад» и даже Бориса и Глеба от Петра и Павла.

В этом, впрочем, очень помогало домашнее сокровище – богато иллюстрированная работа искусствоведа В.Н. Лазарева «Московская школа иконописи». Тут тебе и Сергий Радонежский, и сон Ивана Калиты, и святитель митрополит Алексей, и Богоматерь Донская и, конечно же, работы Андрея Рублева (мы жили недалеко от Музея древнерусского искусства его имени). Тираж ничтожный по советским временам, 20 000 экземпляров, с «Павликом Морозовым» из серии «Пионеры-герои» не сравнить, но капля камень точит.

А в деревнях у бабулек висели по стенам календари с изображением всех бородатых иерархов Русской православной церкви во главе с патриархом Пименом, а в хате за потемневшим стеклом, тускло отражающим крохотную лампадку, грустно смотрели потемневшие иконы в жестяных окладах, убранные искусственными цветами. Это был хрупкий и убогий мостик с порушенной традицией, но он был.

В возрасте 8 лет. Со всем вниманием изучив атлас по природоведению и убедившись, что наша планета – шар, я со всей серьезностью заявил бабушке и маме, что земля круглая, а значит Бога нет. До этого меня водили в единственную открытую в окрестностях церковь, но оставляли как некрещеного стоять в притворе. Тут же семейный совет, после моих атеистических заявлений, твердо решил, что откладывать дальше моё крещение – нельзя. Такова была, по счастью, мудрая логика традиции. Никакой «свободы самоопределения» — если ребенок бормочет занесенную из школы дичь про Бога, то значит его точно пора крестить.

Скоро в нашей деревенской церкви, где, наверное, крестили мою маму, а может и бабушку с дедушкой, я, без свидетелей, чтобы не повредило отцу, с энтузиазмом оплевывал и топтал сатану и принимал крещение во имя Святой Троицы. Не помню – погружали меня или обливали (как тогда по скудости кое-где было принято), но, на всякий случай, Провидение решило окатить меня целиком – когда мы возвращались в нашу деревню, дождь шел такой, что мы промокли до ниточки. Мой крестильный крест повесили на шнурок к бабушке в гардероб и я очень расстраивался, что не могу носить его в школу. Но он навсегда меня оберег от бесноватых завываний Багрицкого: «пусть звучат постылые, скудные слова…». Крестик был моей маленькой тайной, сокровенным до срока сердцем, придававшим нужную глубину и вербам, и яйцам, и куличам на Пасху, стыдливо называвшимся в исправно продававших их советских булочных «Кекс «Весенний» — мы, впрочем, кулич пекли всегда свой.

Советский Союз был страной разрушенных, опустошенных, лишенных крестов церквей. Почти нигде не служили, почти ниоткуда не доносился колокольный звон. Храм Мартина Исповедник, видный из нашего окна и стоявший на Большой Коммунистической улице (по иронии истории — самой некоммунистической улице Москвы, теперь заслуженно называющейся Улицей Солженицына), был отдан Государственной Книжной Палате. Спасо-Андроников монастырь – был музеем. Храм преподобного Сергия Радонежского, напротив него, серела в опустошенности. Так же была опустошена и Никольская церковь у метро Таганская. Покровский монастырь, где сейчас покоятся мощи праведной Матроны, был частично нашим детским парком со стадионом (почему стадион расположен внутри крепостных стен, я, конечно, не задумывался), а частично порушен.

Но, всё-таки, даже эти опустошенные церкви были часовыми русского духа среди окружающего стекла и бетона. Здесь очень выигрышной оказалась особенность именно русской архитектуры – она была экстерьерной, обращенной вовне, свидетельствующей миру всей своей красотой о присутствии Бога. Поэтому даже разоренные, даже ободранные, даже лишенные крестов, церкви все-таки проповедовали Христа стекленеющему и бетонируемому на глазах миру.

Коломенское, с его взлетающей ввысь, как ракета, церковью Вознесения, с его одинокой и трагичной церковью Усекновения, с открытой даже тогда для каждого Казанской церковью, с остатками царского дворца, с палатами и музеями, с изразцами «Двуглавый орел», с деревянной архитектурой – один день здесь прививал чувство русской идентичности навсегда. Царь Алексей Михайлович, вокруг чьего дворца сложилось село, конечно казнил Степана Разина, но, все же был давно, воссоединил Украину и родил Петра Первого, потому не был вполне уж отрицательным персонажем. Его большой красивый портрет в полных царских регалиях был в одном из изданий «Иллюстрированной истории СССР» и мы учили по нему слова «скипетр», «держава», «Шапка Мономаха» (о ней, впрочем, мы знали и из пушкинского «Бориса Годунова»).

В этой истории, кстати, одна из глав так и называлась «Начало национального возрождения», а в целом в первых разделах книги очень много говорилось о русской культуре. Понятно, что вырастая так или иначе на таких книгах ты становился «естественным националистом».

Еще у Алексея Михайловича был теремной дворец в Кремле. Самое загадочное и оттого притягательное место сердцекрепости. Если в Оружейную палату и даже Алмазный фонд можно было попасть с экскурсией, если доступны были и Царь-Пушка, и Царь-Колокол, и кремлевские соборы, если через Кутафью и Троицкую башни ты проходил мостом на ёлку в нелепый Дворец Съездов, то в Теремной Дворец не пускали, не побывал я там и по сей день. Можно было только посмотреть редкие фотографии. И по этим фотографиям было понятно, что там – красота и там-то, наверное, и прячется какой-то большой секрет старого русского государства.

А секрет, несомненно, был. Оно напоминало о себе во всём – в трофейных пушках у кремлевского Арсенала, в хоре из «Ивана Сусанина», который ставили на музыке в школе (да-да, я знаю, что и название поддельное – опера называлась «Жизнь за царя», и хор поддельный, вместо настоящего розеновского, но все-таки и в нем пелось про Великий наш Русский Народ), в находившемся среди пластинок великолепном звуковом сопровождении к диафильму «Московский Кремль», в своеобразном описании-каталоге памятника «Тысячелетие России» или в книге посвященной орденам Российской Империи (в ней, впрочем, тщательно отделялись «правильные» с советской точки зрения полные кавалеры ордена Святого Георгия – Кутузов и Барклай от «неправильных» Паскевича и Дибича).

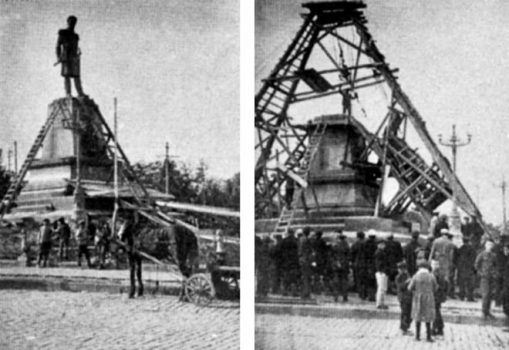

Несомненно, отношения советской власти с русским началом были непростыми. Она выросла из его истеричного насильственного отрицания, когда в Севастополе снесли памятник Нахимову, «чтобы не оскорблять турецких моряков». Перед войной, столкнувшись с реальной угрозой, власть разрешила русское, с шумом и бравурностью, на строго отмеренной цепочке – Кутузова можно, а Скобелева нельзя, и при этом за любую политизацию русского чувства немедленно казнила, как казнили жертв «ленинградского дела».

Однако русское пробивалось. Началась историческая и литературная «эмиграция в Древнюю Русь». Если Российская империя, особенно с XIX века, была предана проклятью, то князьям и первым царям можно было почти все и они оставались более-менее прогрессивными. Поэтому Русь – ее князья и полководцы, ее воинские повести и былины, ее храмы и иконы – стала внутренним рубежом обороны России. Здесь наоборот, чем патриотичней, тем больше властного одобрения (хотя фальшивый патриотизм тоже на пользу дела не шел, а православие было под репрессией и в древности).

Впрочем, в хрущевскую эпоху и здесь фитильки подкрутили. Академика Тихомирова заставили переписать его великолепную «Древнюю Москву», чьи страницы ломились от слова «русский» и восторженных отзывов об Иване Калите, так, чтобы в «Средневековой Москве» на месте этого гимна национальному подъему появились унылые «феодалы», «крепостные» и прочий исторический материализм.

В 1950-60-е под слоганом «Гагарин летал – Бога не видал» (притом что сам Гагарин был верующим русским патриотом) начались гонения, утеснения и разрушения церквей.

Наш мир, в котором выросло наше поколение, сформировался в 1965 году, когда после манифеста «Берегите святыню нашу» началась кампания по сохранению памятников старины. Началось формирование отделений ВООПИК-а — «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (воопиковский значок был и у меня), для потребностей интуристов был создан туристический маршрут «Золотое Кольцо» – внезапно оказалось, что самой ликвидной инвалютой являются не советские плотины, а древнерусские храмы. Присутствие русского начала стало пронизывать литературу (деревенщики), музыку (Свиридов), живопись (Глазунов). И официальный и почвенно-критический патриотизм стал направлением эпохи, которая на деле была не только советским «застоем», но и временем интенсивного этнического возрождения русских.

В стране шло русское этническое возрождение и советская власть ему почти не мешала, лишь ограничивало свободу допустимого – славянофила Аксакова читать можно, славянофила Хомякова только стихи, а вот славянофила Константина Леонтьева уже никак, только в библиотеке. Впрочем, в библиотеку при желании можно было проникнуть. В 1987 году, на заре перестройки, когда строгости отнюдь еще не были ослаблены, я прочел в какой-то журнальной статье эпиграф из «Бесов» Достоевского, без особых трудностей добыл в школьной библиотеке старое издание, по старой орфографии (никогда не вызывавшей у меня трудностей), и даже честно попытался прочесть…

Конечно, советская пропагандистская машина ощущала угрозу от этого русского возрождения и регулярно пыталась поставить его «в рамки». Например, форменный разнос был устроен в ЦК по поводу телевизионной передачи «Литературный вторник» 4 января 1966 года, когда в эфире городского и центрального телевидения прозвучали такие слова ведущего Бориса Вахтина: «Как бы внезапно, как бы неожиданно мы все обнаружили для себя заново нашу Родину. Началось это, пожалуй, с интереса к иконам, с интереса к старине. Мы открыли для себя замечательную живопись, замечательную архитектуру, превосходные памятники слова…».

В передаче приняли участие два бывших узника-«соловчанина» – академик Дмитрий Лихачев и писатель Олег Волков, писатель Владимир Солоухин, литературоведы и критики Емельянов, Успенский, Вяч. Иванов, Бушин. Говорилось о том, что «менять старые традиционные названия – это нехорошо», и о связи с церковно-славянским языком, и даже похваливали Солженицына. Понятно, что на телевидении полетели головы, по счастью, уже совсем не буквально, а все участники остались в общественном пространстве эпохи.

Русское начало жило в определенных границах. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина издавалось широко, а «Житие Сергия Радонежского» – только в составе «Библиотеки древнерусской литературы». Иконы как «древнерусское искусство» (я уже тогда полюбил эпические историософские иконы «Церковь воинствующая» и «Насаждение древа государства Российского») можно, а как предмет поклонения – нет. Невельской – герой, Муравьев Амурский – положительный персонаж, а Муравьев Виленский – проклятый в угоду революционерам вешатель (впрочем, стихи Тютчева «что русского честим мы «людоеда» из собраний не исключались). Но в выставленных границах русское казалось естественным, как воздух.

Люди моего поколения с окончанием коммунизма открывали для себя новые имена – Константин Леонтьев и Михаил Катков, Иван Шмелев и Иван Солоневич, однако все это накладывалось на выработавшийся уже в эпоху русского возрождения эмоциональный и психологический комплекс.

К сожалению, развитие СССР пошло совсем не в ту сторону, на которую можно было бы рассчитывать. При Андропове деятельность по пропаганде русского наследия начали сворачивать. В середине 1980-х одновременно, как по приказу, захлопнулись на реконструкцию двери Исторического музея, Третьяковской галереи, Палат бояр Романовых.

В перестройку русское начало глушилось как могло, лишь бы страна не съехала с назначенных ей кем-то западнических рельсов на патриотические. Но это уже другая история.

Итак, правда состоит в том, что тот «Советский Союз», по которому ностальгируют нынешние неосоветисты, – Советский Союз, в котором одна лишь пионерия-комсомолия, где гремят пионерские зорьки и грохочет «вновь продолжается бой», где все строят ГЭС и ловят шпионов, ничего общего с реальным Советским Союзом, в котором росли нынешние сорока-пятидесятилетние, не имеет.

По сути, за главное неосоветской пропагандой был взят навязчивый шумный фон, который так раздражал в эту эпоху. Люди искусственно, «назло гайдарочубайсу» заставляют себя любить то, чего тогда не любили и любить не могли, но к чему попросту привыкли за годы постоянной долбежки.

В исполнении Летова песни о том, что Ленин такой молодой, звучали куда как осмысленней, чем в исполнении Лещенко. В целом же нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи – антирелигиозной пропаганды, воспевания массовых репрессий, клеветы на русскую монархию. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты.

В результате на месте реального СССР с его переплетением и многообразием культурных потоков, которое временами и делало жизнь, особенно ребенка, если не счастливой, то сносной и симпатичной, получается красный кадавр, от которого, появись он на линейке перед школой, стошнило бы не то что пионервожатую (пионервожатая, кстати, по большей части была нормальная молодая девушка, официальный секс-символ школы) – даже лектора общества «Знание» по научному атеизму.

Когда человек, выросший в Советском Союзе, вспоминает свое детство, он вспоминает именно свое детство, в котором было много и веселого и грустного, и милого и противного, и дискомфортного и уютного. Это детство, где были бабушка, мама, папа, первые книжки, первый поцелуй и прочее, что придумали не при Брежневе и не при Ленине, а в каменном веке. И когда его спрашивают: «Ностальгируешь?» – он уверенно отвечает: «Да». И так ответит даже убежденный антикоммунист, вроде меня.

И тут к нему подбегает великовозрастный дядечка в красном галстуке и, указывая на этого кадавра из Сталина, Дзержинского, подвалов Лубянки, комсомольских «строгачей» с занесением в учетную карточку, припорошенных крошкой из конфет «Мишка» и украшенных сверху Чебурашкой, и орет в ухо: «Вот, смотри, об этом ты скучаешь! Ты рожден в Советском Союзе, сделан ты в Эс-эс-эс-эр, даешь СССР-2.0!». Простите – нет.

Я рожден в стране, которую, даже согласно ее гимну, сплотила Великая Русь. На уроке музыки в хоре «Славься» я выучил про Великий Русский Народ. Я крещен в 1983 году в деревенской церкви, затерявшейся в русских просторах, калужских перелесках, там, куда и по сей день не проложен даже асфальт. В моем детстве был не только «Чебурашка», но и «Лебеди Непрядвы», и не только «Буратино», но и «Илья Муромец». А одной из моих любимых книг в детстве было «Хождение за три моря», где сказано было: «А Русь Бог да сохранит! На этом свете нет страны, подобной ей…».

***

Как поддержать проект «100 книг»?

Если вам нравится этот проект, существующий без всякого финансирования, на голом энтузиазме, вы можете:

Записаться в наши регулярные спонсоры на сайте Patreon и участвовать в развитии проекта: https://www.patreon.com/100knig

Или сделать разовое пожертвование одним из следующих путей:

Карта: 4276 3800 5886 3064

Paypal: natapa@yandex.ru

Яндекс-деньги: 41001239154037

Вы можете поддержать проекты Егора Холмогорова — сайт «100 книг», Атомный Православный Подкаст, канал на ютубе оформив подписку на сайте Патреон:

www.patreon.com/100knig

Подписка начинается от 1$ - а более щедрым патронам мы еще и раздаем мои книжки, когда они выходят.

Так же вы можете сделать прямое разовое пожертвование на карту

4276 3800 5886 3064

или Яндекс-кошелек (Ю-money)

41001239154037

Спасибо вам за вашу поддержку, этот сайт жив только благодаря ей.